深海に眠るレアメタルとその未来への可能性

公開日: 2025年07月02日

スマートフォン、電気自動車(EV)、風力発電タービン――。いま私たちの生活と、グリーンで持続可能な社会を支える先端技術は、いずれも「レアメタル」という資源なくしては語れません。

レアメタルとは、産業上重要なため安定供給の確保が必要な元素を指し、コバルトやニッケル、レアアースなどが代表例です。これらは、電気を蓄えるバッテリーや、モーター・発電機に必須の強力な磁石の原料であり、様々な低炭素技術やハイテク製品に欠かせない素材となっています。では、私たちが使うスマホやEVに必要なこれらの金属は、いったいどこから手に入るのでしょうか。

レアメタルは “ 未来をつくる資源 ”

地球温暖化をはじめとする気候変動問題が顕在化する中で、低炭素社会への転換は世界的な潮流です。再生可能エネルギーを用いた発電で、現在、伸びが大きいのは風力発電です。その発電機には強力な永久磁石が必要となり、その永久磁石を作るためにレアアース(Nd : ネオジム、Dy : ジスプロシウム) が必須になります。次に、発生させた電気を貯めることが必要になります。その際に使用する大容量の二次電池 (リチウムイオン電池) には、コバルトやニッケルといったレアメタルが使われています。

これらの金属は現在、陸上の鉱山から採掘されていますが、産出国が限られており、国際情勢による供給リスクも常に付きまといます。私たちがこの先も豊かで持続可能な社会を築いていくためには、長期にわたり安定な、レアメタルの新しい供給源を確保することが急務なのです。その答えが、いまだ謎多きフロンティア――「深海」に眠っています。

海底に眠る、地球からの贈り物

陸上の鉱山がすでに限界に近づく中、注目を集めているのが「深海底」です。光の届かない、水深5000メートルを超える深海底は、私たちの想像を超える量のレアメタルを蓄えています。私は、この深海底にレアアースやコバルト、ニッケルなどのレアメタルがなぜ濃集し、どこにどのように存在するのか、世界中の海洋を対象として研究を進めています。

特に太平洋の深海底には、数千万年かけて降り積もった「レアアース泥」が広がっています。見た目は茶色く、のっぺりとした何の変哲もない深海の粘土ですが、この中にはレアアースが高濃度で含まれており、新たなレアアース資源として期待が高まっています。

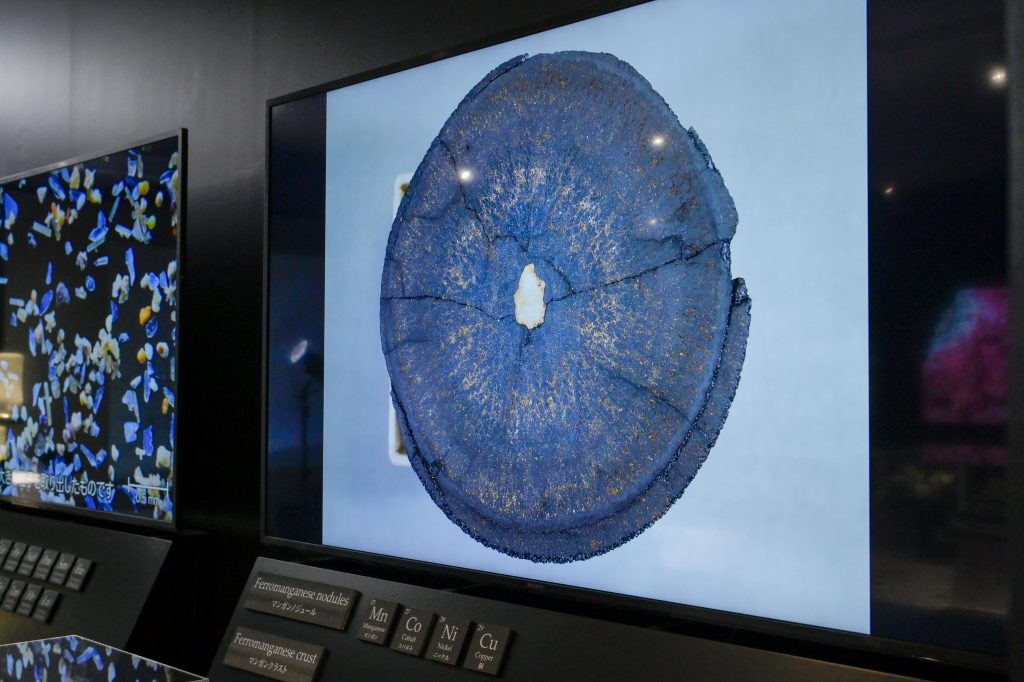

また、その上に広がっているのが「マンガンノジュール」と呼ばれる、野球ボールほどの大きさの黒い球状の鉱物塊です。これは、海水に溶け込んでいるレアメタルが、海底の岩のかけらや大昔のサメの歯などを核として数百万年〜数千万年をかけて濃集した金属の塊で、主に鉄とマンガンの酸化物からできています。その中にはコバルトやニッケル、銅、マンガンなどが豊富に含まれていて、こちらも有望なレアメタル資源として期待されます。

日本最東端の島、南鳥島沖の周辺海域にも、日本が持つレアメタル資源として、大量のレアアース泥とマンガンノジュールが見つかっています。日本周辺でのレアアース泥とマンガンノジュールの発見については、今後のProfessor’s Columnで詳しく知ることができます。

過去を知れば、未来がわかる

では、レアアース泥やマンガンノジュールの分布は何が支配しているのでしょうか? その答えは、地球史を通じて連綿と続く気候変動や海洋循環の歴史にあります。たとえば、全球的な温暖化や寒冷化が、海洋の循環を変化させ、海洋表層の生物生産性や海底付近の溶存酸素濃度を変化させることで、特定の元素が海底に濃集した可能性があります。地球の歴史を紐解くことで、現在の海洋におけるレアメタル資源の分布域を理論的に絞り込むことができます。私たちの未来を支える深海底の資源を探るには、過去の気候システムや海洋環境を解き明かすことが鍵となるのです。

そして、地球の歴史を紐解くヒントも、海底の資源は与えてくれます。例えば、マンガンノジュールの成長速度は実に100万年でわずか3~5ミリメートルで、断面をよく見ると、内部から外側に向けて木の年輪のようなレイヤー構造が確認できます。これはマンガン酸化物の鉱物の違いや成長の仕方の違いを反映していて、それは過去の海洋環境の化学的な変化を反映していると考えられます。マンガンノジュールを記録媒体として、大昔の海でどのようなことが起こっていたのか調べる研究も私たちの研究室では行っています。

最新の研究では、レアアース泥の中でも特にレアアース濃度の高いものができた時代がいくつかあることが分かってきました。これらの研究の中で、地球の寒冷化や温暖化という、地球の気候の大きな変化とレアアース泥という深海底に眠る資源の生成が密接に関わっているということが見えてきました。環境変動と資源生成という2つのトピックは、地球の表層の元素循環という1つのスキームでつながっているのです。

知のフロンティアに挑む、深海調査のリアル

深海の調査は、決して容易ではありません。レアアース泥の採取には、「ピストンコアラー」と呼ばれる巨大な注射針のような装置を使います。長さ15mの金属パイプに1.5トンの重りをつけ、船上からワイヤーで吊るして海底に突き刺し、地層のサンプルを採取します。引き上げた後、船上ではそのコアを切り分け、スケッチや顕微鏡での観察によって、採取したものがどのような泥なのか、どういった堆積物なのかを記録していきます。これが船の上での私たちの仕事になります。揺れる船の上での細かい作業となるので、私の場合、酔い止め薬は必須です。

南鳥島周辺のマンガンノジュールの調査では、有人潜水調査船「しんかい6500」が使用されました。私も実際に乗船しましたが、定員3名の船内には機材がぎっしり詰まっており、狭い空間での作業が続きます。パイロットと研究者が乗り込む直径2メートルの耐圧殻は、厚さ約7センチのチタン合金製で、水深5700mもの深海での調査でも安全を保っています。しかし、深海の底層水温はおよそ1℃と低温で、冷たい海水に触れた金属の壁が耐圧殻の内部まで冷やすため、防寒用の特別なブルースーツを着用してミッションに臨みます。狭い船内での長時間ミッションは、強靭な精神力と高度なチームワークが要求されます。

調査の際、遊び心で船体に括り付けた発泡スチロールのカップ麺容器が、深海の凄まじい水圧で元の形を保ったまま綺麗に縮んでしまう様子は、この世界の過酷さを物語っていました。

こうしたフィールド調査は、様々な大学の研究者や学生が協力して行います。バックグラウンドの異なる仲間たちと和気あいあいと、しかし真剣に議論し、協力し合う雰囲気は、この研究の大きな魅力の一つです。

最先端の実験室でサンプルを分析

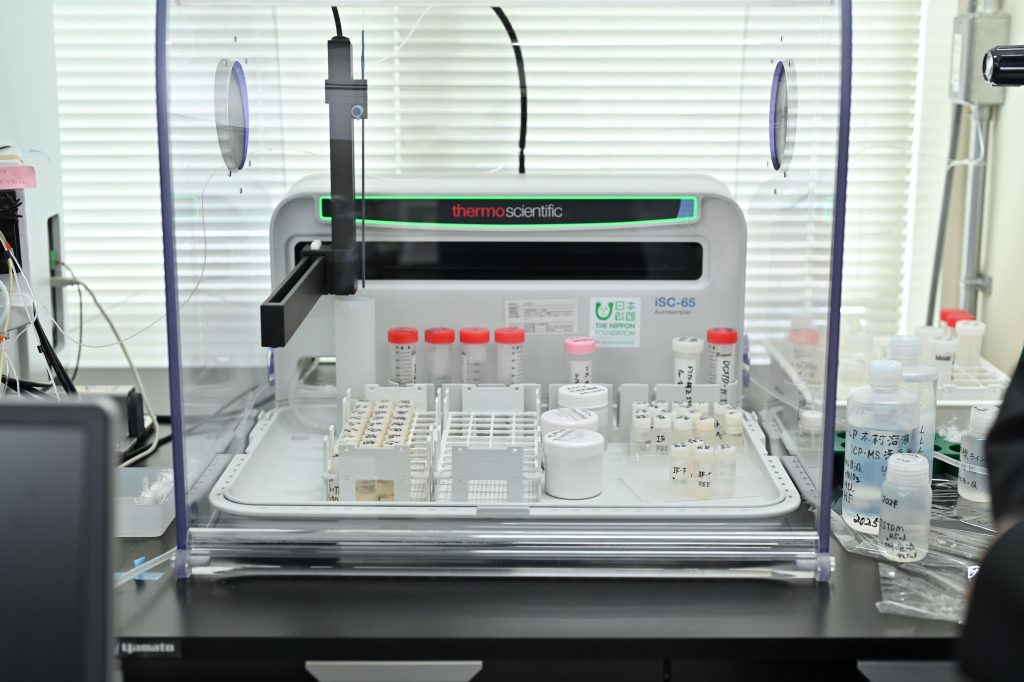

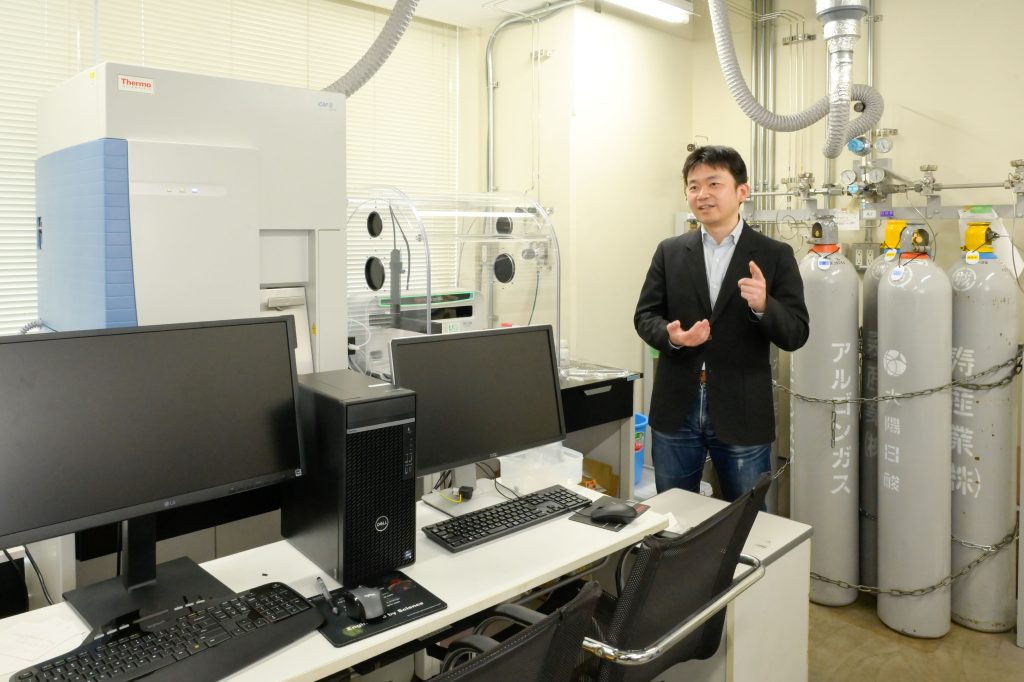

船上での一次処理を終えたサンプルは、陸上の研究室へと運ばれます。私たちの研究室では、これらのサンプルに対して化学分析を行なっています。実験室には、サンプルの元素組成を分析する質量分析装置が備えられており、約7000℃のプラズマ中で完全にイオン化されたサンプル中の元素を検出器で1つ1つ同定・定量します。こうした最先端装置による高精度な分析データがなければ、レアメタルの濃度や存在形態、それらに基づく潜在的な抽出コストを正確に評価できません。こうした化学分析は、将来の商業的採掘の経済性や技術開発の方向性を考える上で極めて重要です。

三位一体の研究

私が研究において最もワクワクするのは、フィールドで予想もしなかったサンプルに出会った時や、実験室で得た膨大なデータを解析する中で、これまで誰も気づかなかったシグナルを発見した瞬間です。「なんだこれは」「この謎はどうやって解けばいいんだ?」――その問いが、次の探究への尽きない原動力になります。

そのため、私の研究室では、実際のサンプルを分析して「データを取得する」こと、データを統計的に解析して「原因を考察する」こと、そして、その仮説が正しいかを「理論モデルで検証する」こと、この三つを一貫して行うことを大切にしています。分析、解析、検証のサイクルを自分たちで回すことで、発見から次の発見へと繋がる良いループが生まれるのです。

もちろん、研究は常に集中力が求められるため、適度な息抜きも欠かせません。研究の合間に自分でコーヒーを淹れて一息ついたり、近所のコンビニまで散歩して頭を切り替えたり。そういった何気ない時間が、新たな視点をもたらしてくれることもあります。

未来の“宝探し”へ、ようこそ

深海底のレアメタル探査は、単なる鉱物資源の採掘にとどまりません。地球科学、海洋学、環境科学、生物学といった複数の学術領域から、環境保全、国際法、そして人類の持続可能な社会を支えるモノづくりまで――非常に多岐にわたるトピックが交差するフロンティアです。人類が生まれるよりはるか昔の深海で少しずつ降り積もったレアメタルが、数千万年の時を経て、私たちの未来を支えるテクノロジーの新たな源となります。そのような資源が生まれる条件とは何なのか?資金も労力も有限な中で、地球上のどこを探すのが最良の選択なのか?私たちの研究対象はまさに、地球という巨大なシステムそのものです。

E&Eコースは、まさにこのような、人類が避けては通れない環境・エネルギー問題の解決に、多様なアプローチで挑むことができる場所です。地球の過去と未来を繋ぐこの壮大なフロンティアに、少しでも心を動かされたなら、ぜひ私たちと一緒に“海底の宝探し”に挑戦してみませんか。