システム創成学科のカリキュラムの特徴

問題の解析から問題の解決へ

⾼度にソフト化、システム化が進⾏する現代社会において、知識の伝達を中⼼とした従来型の産業基盤は過去のものとなり、設計、開発、研究に加えて、企画、教育、⾏政、プロデュース、コンサルティング等、⼯学部を卒業する学⽣の活躍の場は広がっています。 同時に、基礎⼯学に関する解析的能⼒に加え、論理的、システム的な思考⼒、統合⼒、リーダーシップ、コーディネーションといった能⼒が期待されています。 このような新しい社会状況に柔軟に対応できる⼈材とは「社会は何を必要としているのか」「そのために何を作るのか」「どのようにデザインし機能させるのか」という⾼い視点で考察、提案のできる⼈材です。 システム創成学科は、「問題」の設定と「解決」ができる⼈材の養成を⾏っています。

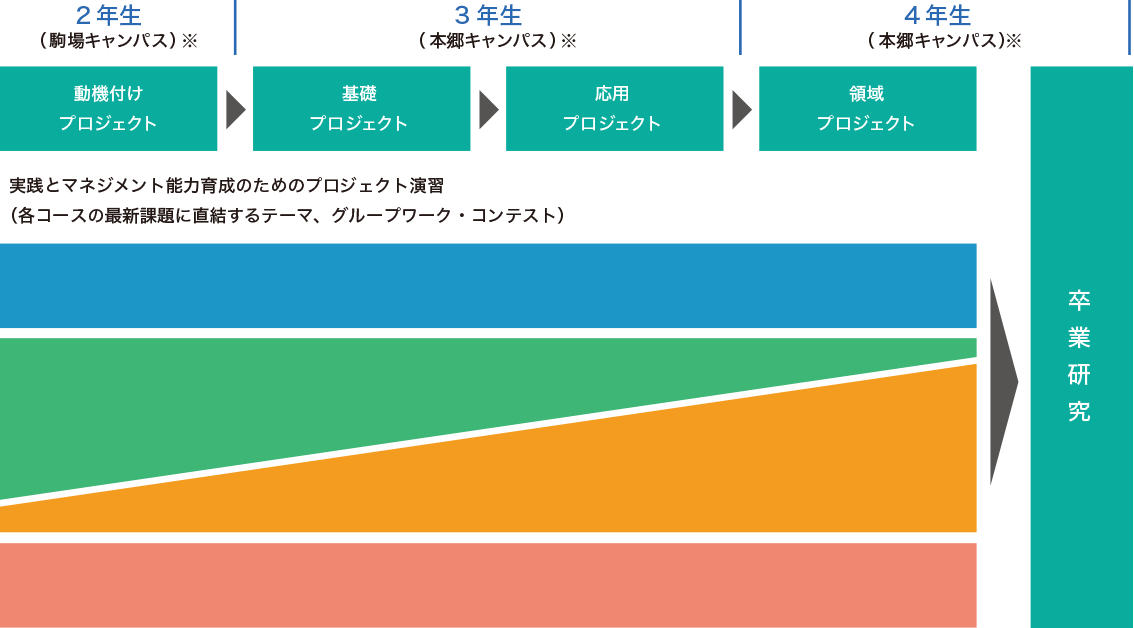

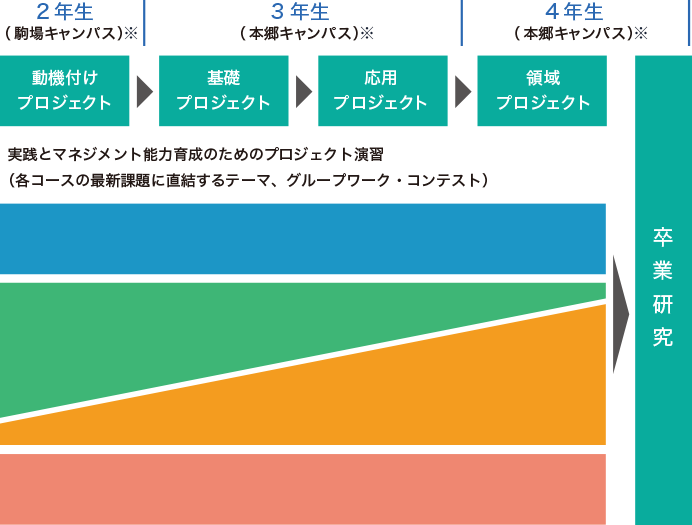

※一部例外があることがあります。また、プロジェクト系の授業では、スポット的にその他のキャンパスで実施することもあります。

汎⼯学技術と社会、環境とエネルギー、経済や安全といった、⼯学とその境界領域における技術、⼈間社会の課題を、学科(3コース)共通 の汎⼯学講義として設定し、「新しい⼯学」の基本理念を習得します。

技術・社会・環境・エネルギーなど⼯学とその境界領域における技術的・社会的課題を、学科共通の汎⼯学講義として設定し、「新しい⼯学」の基本理念を学習します。

- コース共通

- システム創成学基礎

- 環境・エネルギー概論

- 社会のための技術

- 設計学基礎

- 安全学基礎

- 経済学基礎

- など

基礎⼯学&基礎スキル「プラクティス」を重視し、演習や応⽤的な課題、マルチメディアの応⽤を通じて⼯学⼿法のKnow-Howを習得します。

プラクティスを重視し、演習や応⽤的な課題を通して⼯学⼿法の Know-How を習得します。

- 講義と演習

- 数理・情報⼯学系

- ⼒学系

- プログラミング等

プロジェクト演習グループ単位で⾏う研究の発表や討論を通して、実践的な応⽤⼒、課題探求⼒を習得します。 システム創成学科のカリキュラムの中⼼であり、全学期に設定されています。

応⽤プロジェクト 基礎プロジェクト 動機付けプロジェクト

グループ単位で⾏う研究発表や討論を通して、実践的な応⽤⼒、課題探求⼒を習得します。 システム創成学科のカリキュラムの中⼼であり、全学期に設定されています。

- 各教員のユニークな課題

- GW(+TA等のサポート)

- ⾝近な問題を考える 基礎的な設計・製作・調査 現実問題へのアプローチ

- 基礎⼯学&スキルの確認

領域⼯学各コースの専⾨性に応じた講義を⾏うとともに、プロジェクトおよび卒業研究に必要な専⾨知識を深め、 総合的な技術⼒、実践⼒、研究⼒を習得します。

各コースの専⾨性に応じた講義を⾏い、プロジェクトや卒業研究に必要な専⾨知識を深めます。各コースの領域工学科目の一例は以下の通りです。

Aコース(E&E)

環境・エネルギーシステム

- 電磁エネルギー科学

- 核融合エネルギー⼯学

- 海洋開発⼯学

- 環境調和論

- 環境・エネルギーの化学

Bコース(SDM)

システムデザイン&マネジメント

- レジリエンスコロキウム

- データ指向モデリング

- 先端コンピューティング

- ⾦融市場の数理と情報

- マルチエージェントシステム

- ⽣命知コンピューティング

Cコース(PSI)

知能社会システム

- 技術プロジェクトマネジメント

- ライフサイクル⼯学

- ビジネス⼊⾨

- 特許法

卒業研究 領域プロジェクト 卒業論⽂

80名弱の教員が提⽰する様々な研究テーマと充実した指導体制

※配属は、PSIコースは3年生の2月中に、 E&Eコースは4年生の4月中に、SDMコースは4年生の5月中に行います。

最近のテーマはこちらからご覧ください。