Cコース(PSI) 知能社会システム

未来社会に貢献する知のプロフェッショナル

Cコース(PSI) 知能社会システムではどんなことが学べますか?

本コースは、人間社会に関心を持ちながら、俯瞰的視座から社会課題を認識し(Holistic Perspective)、科学的根拠に基づいた問題解決を創案し(Science-based design)、責任を持って社会実装する(Accountable Implementation)ための教育/研究/実践の場を提供します。カリキュラムは、力学、設計・生産学、統計、最適化といった工学の基礎科目に加え、機械学習などの情報科学を体系的、効率的に学習できるように工夫されており、さらに、経済学、社会システム工学、技術マネジメント、ビジネス入門、社会システムと産業、といった社会科学系の講義もバランスよく用意されています。

エグゼクティブ・エンジニアの養成

エグゼクティブ・エンジニアとは、理系でもあり文系でもある技術系の経営/政策エリートを意味し、従来の工学体系が大切にしてきたモノ作りの重要性を認識し、その可能性と発展性を広い視野から探求することがでるエンジニアです。これが、本コースの教育が目指す人材像です。

多彩なトピックのプロジェクト演習

従来の工学技術に基づくプロジェクトに加えて、社会システムにおける諸問題を扱うプロジェクトも多数用意されています。これらを通じて、モノ作りにおける技術的視点から社会課題までを俯瞰的に認識する力と、それらに対処できる高い問題解決能力を身に着けることができます。

Holistic Perspective:

複雑化・多様化した現代の人間社会において,そのダイナミックな変動のなかで解くべき課題を見出していくためには,広範かつ緻密な知識に加え,日常の枠組みから自在に飛び出した俯瞰的な視座からの大胆な想像力と常識や偏見にとらわれないのびやかな知性が求められます。そして対象とする社会システムの構成要素とメカニズムを理解し,問題の本質を多面的かつ深層的な分析によって明らかにし,課題を明確化しなければなりません。Holistic perspectiveとは社会課題を認識するための力を表します。

Science-based design:

社会システムの構成要素間の関係や周辺環境との相互作用を自然科学・社会科学分野で鍛えられた正統な科学的手法に基づいて記述することができれば,そこにある問題の発現や発展の様式・形態を再現できます。そして対象とする問題を解決するには,創造的に技術や方策を発想し,それが社会のなかで有効に作用するのか,様々な視点で厳密に確認しなければなりません。Science-based designとは科学的根拠に基づいて問題解決を創案する力を表します。

Accountable Implementation:

創案した新しい仕組みや方策を社会に実装するには,関係者を巻き込みながらプロジェクト立案・推進をリードすることが必要です。そのためには,経済性の追求のみならず,社会的,倫理的,環境的側面なども考慮しつつ,背後にある科学技術の役割と限界を認識しながら,プロジェクトの価値を説明することが求められます。Accountable implementationとは責任を持って社会実装する力を表します。

こんな研究も…

デジタルツイン -モノの新たな表現方法-

村山 英晶教授

モノをより安全に、より効率よく利用するために、現在と将来の状態を精確に把握・予測することが求められます。海では大型船舶や洋上風力発電システム、海洋開発プラットフォーム、空では航空機や宇宙機器、陸では橋梁やパイプラインといったインフラストラクチャーなど、高い安全性と効率性が求められるところで、センシング・シミュレーション技術を駆使して対象物の状態を再現・予測できるレプリカ、すなわちデジタルツインの研究開発を行っています。デジタルツインによってこれまで見えていなかったことが分かるようになれば、事故や非効率な運用を防止できるだけでなく、より難易度が高い水準で、自動化、無人化、大型化、極限環境での開発などが可能となり、人類のさらなる挑戦を駆動できると考えています。

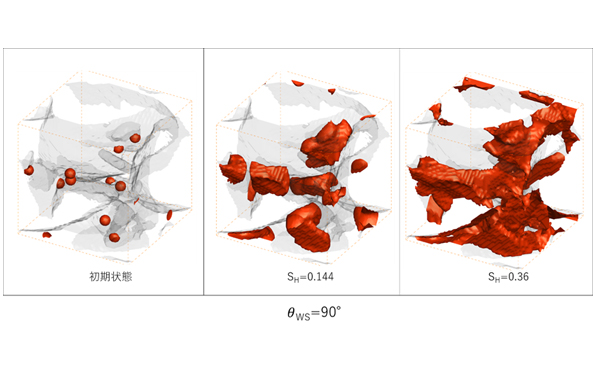

CO2ハイドレート

成長シミュレーション

佐藤 徹教授

温暖化対策として、CO2を海底下の砂層内にガスハイドレート化して貯留する手法を研究しています。そのために、マイクロスケール(砂粒スケール)において、砂粒の表面や孔隙にCO2ハイドレートが成長していく過程を再現するシミュレーション法を開発しました。この数値解析法を用いて、CO2ハイドレート生成後の浸透率変化や温度変化などを予測することで、CO2を固体として海底下の安全に貯留する各種条件を求めることが可能となります。

太陽系探査には科学に加え宇宙資源という視点が重要になる

宮本 英昭教授

私たちは、はやぶさ2小惑星探査機や火星衛星サンプルリターン計画(MMX)などの太陽系探査計画に参加し、小惑星や火星、衛星に関する研究を進めています。特に固体天体の表面状態を理解すべく、地質学、物質科学、粉体工学的な検討も含めた研究を行っていますが、これは天体の起源や進化を知るという純粋理学的な側面のみならず、将来の宇宙資源開発に向けた基礎研究という位置付けがあります。現在民間も含め太陽系探査の動きが極めて活発しています。将来人類が地球外天体へと進出するための基礎となる研究に、一緒に挑戦してみませんか?

社会課題の解決に向けたシステムモデリングと意思決定支援

稗方 和夫教授

本研究室では、複雑化する社会をシステムととらえ、

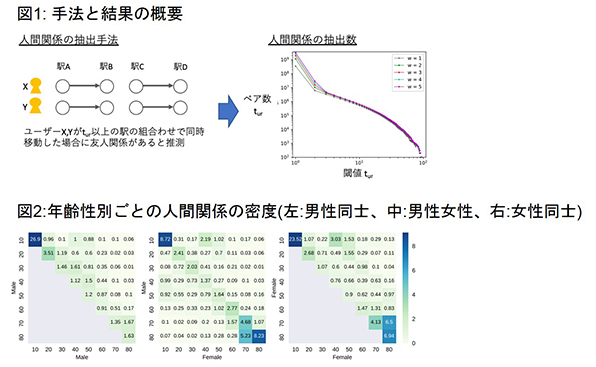

大規模な人間の移動データから人間関係を分析

坂田 一郎教授

日常的な人間のインタラクションの理解は都市や制度の設計に重要であるが、偏りの少ない大規模な人間関係のデータの取得は難しい。本研究では大都市圏の3年間の1000万人の鉄道乗降記録より人間関係を推測する手法を提案した。同時同駅の乗降を繰り返す人のペアには友人も通勤客も含まれてしまう。しかし、複数の駅の組み合わせで同時同駅の乗降をするペアの移動には特異的な時空間的な収束が観察されたため、それらを人間関係が強く推測されるペアとして抽出した。抽出したペアの分析により、高齢の男性同士が女性同士に比べて一緒に移動する同年代の友人が少ないなどの社会学的な知見が得られた。さらに、人間関係を持つ人との移動を観察することで、その非日常性やイベントの際などに時空間的に収束することが明らかになった。

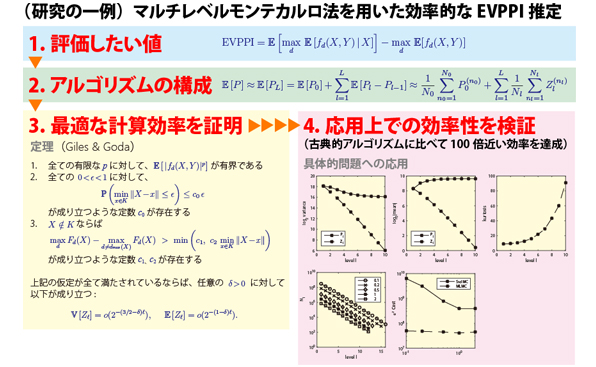

不確かさを捉える数理

合田 隆准教授

自然現象にせよ経済活動にせよ、決定的な将来予測ができない事象は山ほどあります。それらの不確実性を如何に定量評価し、意思決定の合理化やシステムの最適化に結び付けられるかに興味があります。不確実性定量評価については、古典的なモンテカルロ法にとって代わるアプローチとして準モンテカルロ法やマルチレベルモンテカルロ法に着目し、理論的側面から具体的なアルゴリズムの構成、工学的応用まで幅広く研究を進めています。更に、何らかの追加情報・データの取得によって不確実性が減らせるとして、それによる意思決定の合理化の度合いを定量的に評価し、追加情報・データの費用対効果を事前に測るという研究にも取り組んでいます。

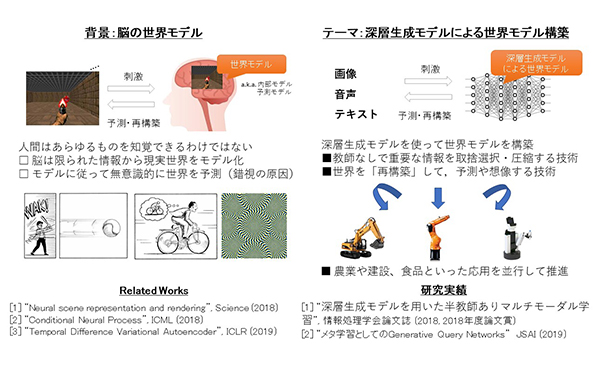

深層生成モデルによる世界モデルの構築

松尾 豊教授

近年、人工知能が注目されているが、なかでも深層学習(ディープラーニング)と呼ばれる技術は、従来難しかった「深い」構造をもつモデルを活用することを可能にし、画像認識や言語処理などさまざまな領域で大きな成果を挙げている。 我々は、深層学習のさらなる進展の鍵を握るのが、データの生成過程をモデル化する深層生成モデルであると考えている。なかでも、現実世界の構造や現象をデータから学習しモデル化する「世界モデル」の技術が重要であり、この技術の研究開発に取り組んでいる。 同時に、農業や建設、食品といった、具体的な応用分野における活用も強く推進している。さまざまな産業分野における機械やロボットと深層学習の融合を目指し、新しい人工物のあり方を体系化することを目指している。

学生の声

Cコース(PSI)知能社会システムの在校⽣・卒業⽣にコースを選んだ理由、研究内容をインタビューしました。

- 多種多様な

研究室の選択肢 - Cコース(PSI)知能社会システム 伏見 修一

- Cコースへの進学を少しでも考えている方は、この学科の先にどんな研究室があるかについてもぜひ調べてみてください。研究室ごとに行なっている分野は様々ですが、びっ...

- MORE

- 学科で得た文理融合型の力で社会システムの創成に挑む

- Cコース(PSI)知能社会システム 友澤 孝規

- ITに将来性を感じたと同時に、ビジネス志向だったことから、文理融合型のCコースに進学しました。自分の中でイメージしていたのはソニー創業者の一人の盛田昭夫さん...

- MORE

- 興味のあることを

魅力的な人たちと - Cコース(PSI)知能社会システム 堀 賢人

- 特定分野の専門技術を身につけて技術者の道を進むのはあまり自分にあっていないなと感じ、Cコースを選びました。Cコースは必修が少ないので興味関心にそって時間割を...

- MORE

- 衝撃を受けた

研修旅行での体験 - Cコース(PSI)知能社会システム 飯塚 修平

- 科学技術をビジネスに結びつけて人々に送り届けるような仕事をしたいと思い、Cコースに進学しました。Cコースのプロジェクト型の講義では自分で手を動かすことが多く...

- MORE

- 「頭」「手」「足」

全て動かす人材に - Cコース(PSI)知能社会システム 田村 浩一郎

- システム創成学科のコンセプトである「多次元的な問題解決力を大切にする価値観」に共感して進学しました。特に私はテクノロジーを用いた社会課題の解決や、金融市場の...

- MORE

- 興味の幅が広い人に

ぴったりのコース - Cコース(PSI)知能社会システム 鎌田 麻衣子

- 理一で入学したのですが、前期教養の中で自分の興味は物理法則や化学物質というよりは、社会の動きや経済などより人に近い部分にあることに気付き、文転しようかと考え...

- MORE

システム創成学科 3つのコース

Aコース(E&E)

環境・エネルギーシステムBコース(SDM)

システムデザイン&マネジメントCコース(PSI)

知能社会システム