地球と宇宙を見据える―探査技術の最前線を拓く

公開日: 2025年07月13日

カーボンニュートラル社会、火山噴火の予測、月面基地計画――。地球と宇宙の深層を探る最先端の探査・モニタリング技術は、CO₂の安全な地中貯留や地熱発電、天然水素探査だけでなく、防災、さらには将来の宇宙探査基盤を支える要となっています。こうした技術はどのように開発され、私たちの未来にどんな変革をもたらすのでしょうか。

カーボンニュートラル社会、火山噴火の予測、月面基地計画――。地球と宇宙の深層を探る最先端の探査・モニタリング技術は、CO₂の安全な地中貯留や地熱発電、天然水素探査だけでなく、防災、さらには将来の宇宙探査基盤を支える要となっています。こうした技術はどのように開発され、私たちの未来にどんな変革をもたらすのでしょうか。

可視化革命:探査技術とその必要性

現代社会が直面する気候変動、資源の枯渇、自然災害、さらには宇宙開発の安全性確保と言った様々な問題。これらの課題解決には、目に見えない地中や構造物を可視化する「探査技術」や、地球の動きをリアルタイムで捉える「モニタリング技術」が不可欠です。

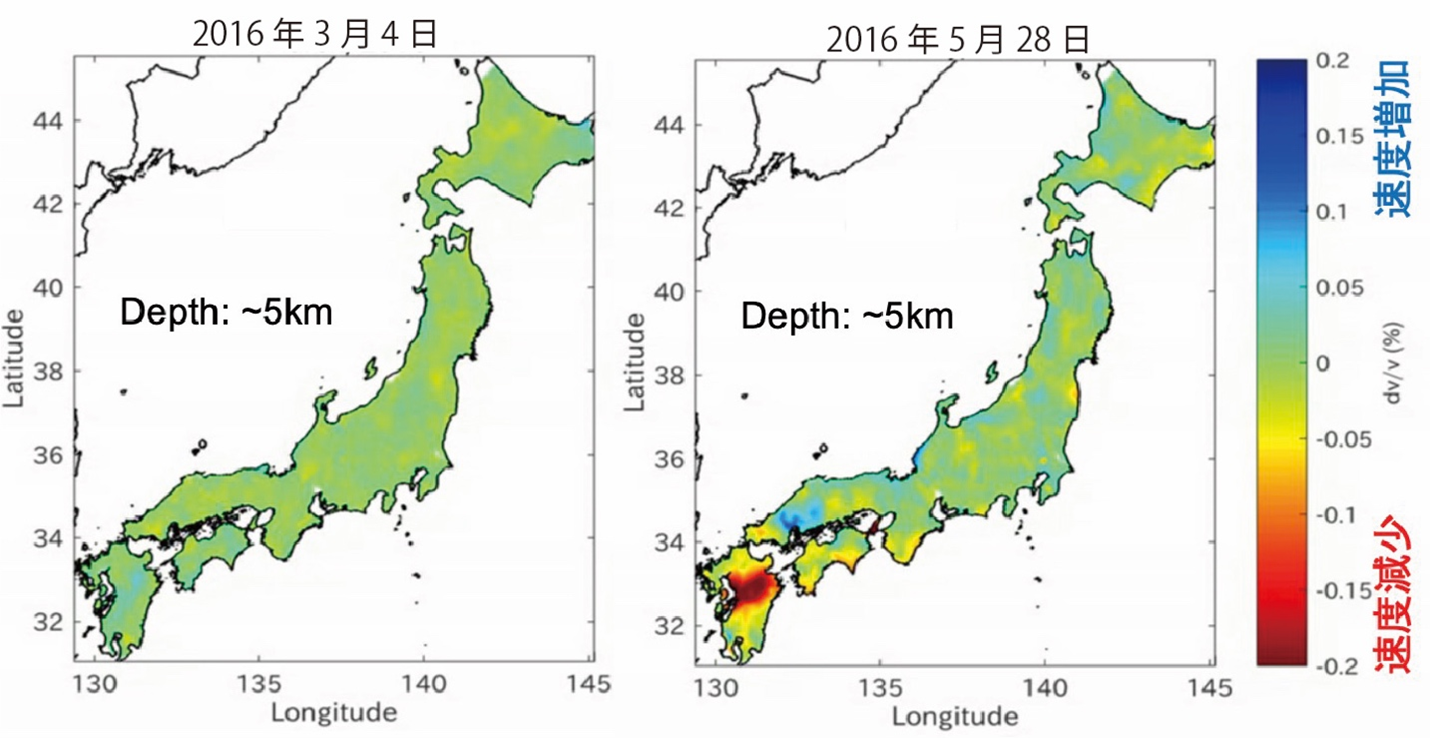

探査技術とは、地震計や振動源装置、地中レーダー、衛星データなどを使って、地下の構造を可視化する技術です。さらに、その時間変化を捉えることができれば、地下で生じている動き(例えば火山マグマの動き)を捉えるモニタリングが可能になります。

このモニタリング技術により、火山噴火の予測精度を向上させることで災害被害を軽減したり、資源開発のリスクを最小化したりすることができます。地球内部で発生する微小なひずみを早期に検知すれば、地震や火山噴火の前兆を捉え、避難や対策に5分でも10分でも余裕を生むことができます。CO₂地中貯留(CCS)や地熱発電の現場では、貯留層や流路の状態をモニタリングすることで、漏洩や地盤変動を未然に防ぎ、プロジェクトの安全性・効率性を飛躍的に高めます。また探査技術を発展させて宇宙分野に応用すれば、月面や火星の地下構造を把握することが可能となり、基地の設置や資源探査における最適な地点の選定に役立ちます。近年の技術進歩により、センサーの小型化・高感度化や、データ処理能力の飛躍的な向上が実現されつつあります。これに加えて、クラウドプラットフォームを介した機械学習やAIによる異常検知も実用段階に入りつつあり、探査・モニタリング技術は今後ますます社会にとって欠かせない存在となっていくでしょう。

地球と宇宙を見据えた新しい探査ツールと解析手法

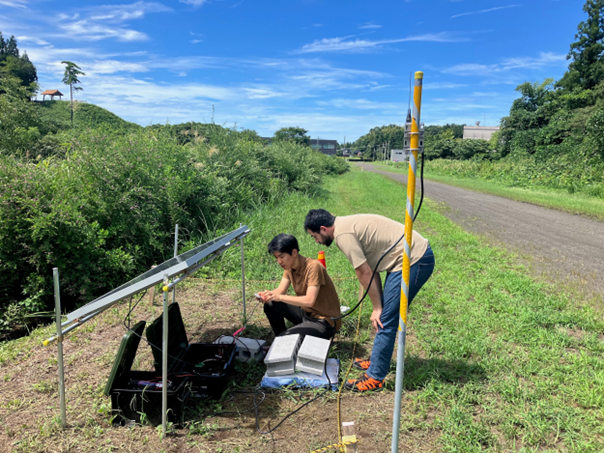

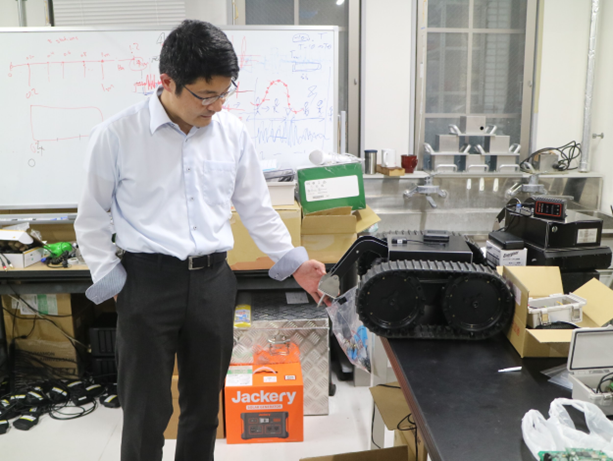

辻研究室が独自に開発した小型振源装置「Portable Active Seismic Source (PASS)」と地震計を組み合わせ、地下数百メートルから数キロメートル先までの地質構造を可視化できます。PASSは数10cm程度の小さな振源装置で、その振動エネルギーは微弱なものですが、連続的に信号(振動)を発振し、微弱な信号を足し合わせることで、エネルギーを増大させることができます。これによって、信号を数キロメートル程度も先の遠地まで伝達させることができます。フィールドで得た波動データをマルチセンサー解析によって統合し、従来では捉えきれなかった微細な地盤の変形や流体の動きをリアルタイムで検出できるのが特徴です。

さらに、地上だけでなく月面探査にも応用可能な軽量かつ省電力の振源装置を開発し、地震波探査技術を宇宙空間にも展開可能なものにしています。宇宙用に開発したPASSは、宇宙飛行士が月面で簡単に振動を発生させるために開発した装置です。この振動は月面の数百メートル先まで届くため、この装置を使って月面で地震波探査をすることを計画しています。実際の月面探査計画にも本技術を提案しており、いつの日か日本人宇宙飛行士がこのPASSを持って月の地下を探査してくれることを心から願っています。

社会課題と結びつく地中貯留・火山予測

この小型振源装置を使うことで何ができるでしょうか。

世界が目指すカーボンニュートラル社会の実現には、CO₂の地中貯留 (CCS) が欠かせません。CCSは、発電所や製鉄所などから排出される二酸化炭素を分離・回収し、専用のパイプラインで輸送して、数百メートルから数千メートルの深度にある地下の帯水層や枯渇油・ガス層に注入・封じ込める技術です。注入されたCO₂は岩石中の微細孔に吸着されたり、化学反応で固定化されたりすることで長期間にわたり地中にとどまります。これにより、大気中へのCO₂排出を大幅に削減し、気候変動緩和に貢献します。

CCSの2030年の本格運用を前に、貯留層内のCO₂挙動や圧力変化をリアルタイムでモニタリングする技術が求められます。辻研究室では、小型振源装置PASSと、海底光ファイバーケーブル自体を地震計として扱う分散型音響センシング (DAS)というセンサ技術を組み合わせることでこれらを計測し、CO₂漏洩や誘発地震のリスクを未然に感知できないか、企業や国と協力しながら現在進行形で研究を進めています。

一方、防災分野では、阿蘇山などの火山の噴火予測技術の向上に貢献することを目指して研究を進めています。研究室で実施した具体的な事例として、阿蘇山周辺で得られたモニタリングデータを機械学習で統合し、突発的な噴火を70%以上の精度で予測することに成功しました。この成果が他の火山に応用できるかは現在研究中ですが、膨大なモニタリングデータを効果的に統合して予測に活用できるという点で、機械学習の有用性に改めて驚かされました。これは最近の研究の中でも特に印象に残った発見の一つです。今も、阿蘇山などには辻研究室の地震計50台と、モニタリング信号を発生させる装置が設置され、常にモニタリングしています。

阪神大震災が紡いだ探究の原点

大阪出身の私が地球を相手にする研究に目覚めたのは、1995年の阪神大震災の体験からです。高校3年生で感じた激しい揺れは、地球の持つ巨大なエネルギーを肌で実感させ、自然現象への強い興味と畏敬の念を抱きました。 また、幼少期から星空を眺めるのが好きだったことも相まって、「地球と宇宙をつなぐ研究」を志す原動力となりました。阪神大震災による被害の記憶と星への憧れを胸に、地球内外から縦横無尽にデータを集め、未知領域のデータ取得と解析に一途に取り組んできました。

今注目の天然水素

近年「水素社会」という言葉をよく耳にします。カーボンニュートラルに向けて、水素は次世代の資源であり、その安定供給は今後の社会にとって重要な問題となります。その水素のうち、「天然水素」は温暖化対策とエネルギー安全保障の観点から次世代の資源として大きく期待されています。水素の供給について、従来は石油や天然ガスなどの炭化水素から生成する「グレー水素」が主流で、その過程で大量のCO₂を排出していました。「ブルー水素」や「グリーン水素」はどちらもCO2排出は抑制できますが、コスト面の課題が続いています。

天然水素は、地中から自然に湧出する水素を直接利用する概念で、真のクリーンエネルギーと位置付けられます。かつては湧出する水素が低濃度 (ppbレベル) であることから、資源化は難しいとされていましたが、最近になって諸外国での天然水素の利用が進み、世界各地でその資源としてのポテンシャルが再評価されています。

日本国内でも長野県白馬村の温泉地帯で天然水素の湧出が確認され、北海道や南海トラフ周辺でも検出例があります。地質反応で生成される天然水素は、炭化水素に比べて生成スピードが速いとされますが、その一方で、すぐに地表から漏洩し宇宙空間へ逃げていくと考えられます。そのため、地中における水素の移動経路を正確に把握することが、安定供給の鍵となります。現在、天然水素の湧出地点においてPASSを利用した地震探査を実施し、水素の移動経路を調べています。

野外フィールドから最先端解析へ

研究室のアプローチは、フィールド調査とデータ解析の両輪で成り立ちます。フィールド調査では、日本全国各地 (阿蘇や白馬など) に加えて、南極、ノルウェー、台湾など多様な地域で地震計や震源装置を用いた調査を実施します。時には掘削船で2カ月間の掘削航海に参加したり、「しんかい6500」という潜水艇で数1000mの海底に装置を設置したりすることもあります。また調査先では夜には温泉に入るなど、学生とともに、時には楽しく、時には真面目に調査に取り組みます。得られたデータは独自開発の解析アルゴリズムで処理し、マルチスケールに統合することで地下構造を可視化します。私たちの最大の強みはこの解析の部分にあります。この分野の解析では間違いなく世界最先端のことをやっています。

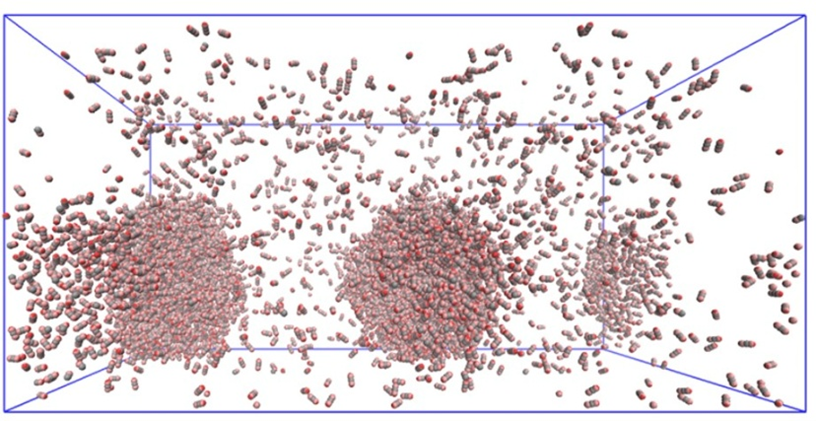

最近ではナノバブルに関する実験に着手しました。ナノバブルは直径ナノメートルオーダーの超微細な泡ですが、小さすぎるが故にその様子を正確に捉えることが難しく、未だにわかっていないことが多いのが現状です。辻研究室では、現在、ナノバブルの基礎的な知識を積み上げていくための実験と分子スケールの計算に取り組んでおり、将来、このナノバブルがCCSなどの社会課題に活用できないか検討を進めています。

「Cutting Edge」を社会に実装する

常に新しい発見をしていくことを目指して研究を続けています。やっぱり、どんどん新しいCutting Edgeなことをやっていきたい。最先端の研究からブレイクスルーを生み出そうと、日々の研究活動に熱中しています。さらに、実験装置が初めて動いた瞬間や、複雑なデータ解析結果が図示された瞬間の「おおっ」という感動が、研究への活力を生み出し続けています。

研究室では、世界にインパクトを与えられる研究やアイデアが生まれるような環境が作れるように意識しています。学生との距離も近く、日々密にコミュニケーションをとってアイデアを交換し合っています。学生からの何気ないアイデアが世界を変える新たな発見につながることもあります。

また新しい発見をするにとどまらず、その発見の社会実装にも力を入れています。企業との共同研究は数知れず、自身のスタートアップも立ち上げ、アドバイザーとして参画しています。スタートアップをやってみて、技術を真に社会で使えるものにするのは想像以上に難しいと、初めて気づきました。

E&Eコースが描く未来への招待

よく、「研究のアイデアはどうやって思い浮かびますか?」と質問を受けます。結局、一番アイデアが生まれやすいのは、異なる技術同士の融合なのだと私は思います。このような観点からも、広い知識と興味を持って研究に取り組むことが非常に重要だと思います。私自身、常に前進したいという思いから、探査に関する研究だけでなく、ナノバブルや分子スケールの数値シミュレーションといった物理化学的な研究も取り組んでいます。

特に、E&Eの問題 (環境・エネルギーの問題) の難しさは、幅広い知識が不可欠な点です。水素を例にとると、水素は作り方次第で環境負荷が大きく異なります。同様にそのコストも大きく異なります。水素を生産する人はその生産プロセスだけに注目し、ビジネスを手がける人は水素ビジネスの側面だけを見て判断してしまうことがあります。しかし、そのように視野が狭いままで判断すると、一見よさそうに見える取り組みであっても、全体として見たときにかえって環境負荷が大きくなってしまう可能性もあります。環境、ビジネス、社会など様々な側面から水素製造から利用を「システム」として捉え、どのシステムが最適であるか判断できる能力が必要になるでしょう。

エネルギーや環境、地球が好きであれば、システム創成学科E&Eコースは良い場所だと思います。工学の視点で環境・エネルギーを学べるところは他にはないと思います。地球規模・宇宙規模の課題解決をミッションとするE&Eコースは、理論の探究だけでなく、社会実装を視野に入れた次世代リーダー育成の場です。ここで培った知見と経験は、未来を切り拓く研究者・技術者として世界で活躍する礎となるでしょう。