Aコース(E&E) 環境・エネルギーシステム 研究の⼀例

Aコース(E&E) 環境・エネルギーシステム教員の研究の⼀例をご紹介いたします。

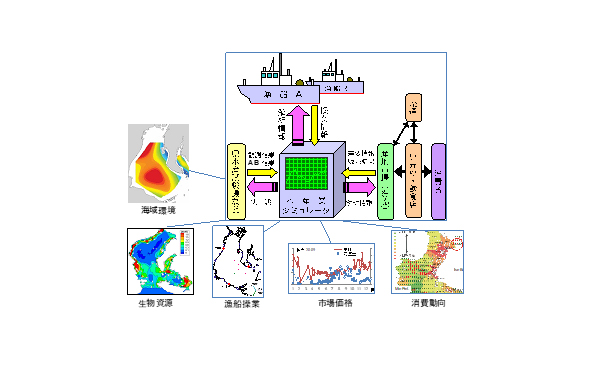

沿岸漁業から日本の将来を考える

多部田 茂教授

我が国の沿岸漁業は国土の保全と食料供給、さらには地域社会の特徴を形成する上で重要な役割を担ってきましたが、海洋環境の劣化や社会経済情勢の変化により、生産量や就業者の減少など非常に厳しい状況にあります。日本の将来的な課題が顕在化しているとも言える沿岸漁業の現状を打開し、環境面でも経済面でも持続可能な沿岸漁業のあり方を検討するために、環境・資源・操業・流通販売等を統合的に扱うシミュレータおよび情報共有システムを開発しています。これまでは漁業者の経験に頼る部分が多かった操業や販売の方法を、より合理的に検討するためのシステムを構築することによって、持続可能な沿岸漁業と地域社会の活性化を目指しています。

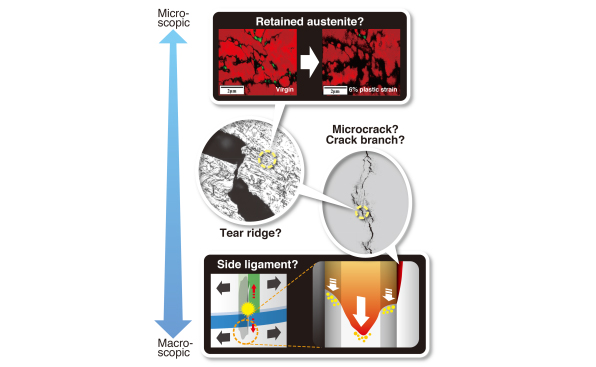

エネルギーインフラの

安全設計と先進材料

川畑 友弥教授

エネルギーインフラ構造物のほぼ全ては鋼材で製作されています。地震などの外力に対して安全性を確保することが至上命題です。ひとたび脆性(ぜいせい)破壊といわれる不安定現象を引き起こすと1000m/sを超えるき裂のスピードで一瞬にして全体崩壊してしまいます。事故防止のため、これまで多くの理論研究・工学研究がなされてきましたが、未解明領域が多く残されているのも事実です。金属組織学・連続体力学・数値解析技術など複数の技術領域の知識を結集し、理解深化のブレークスルーにより新たな材料・構造設計の開拓を目指します。

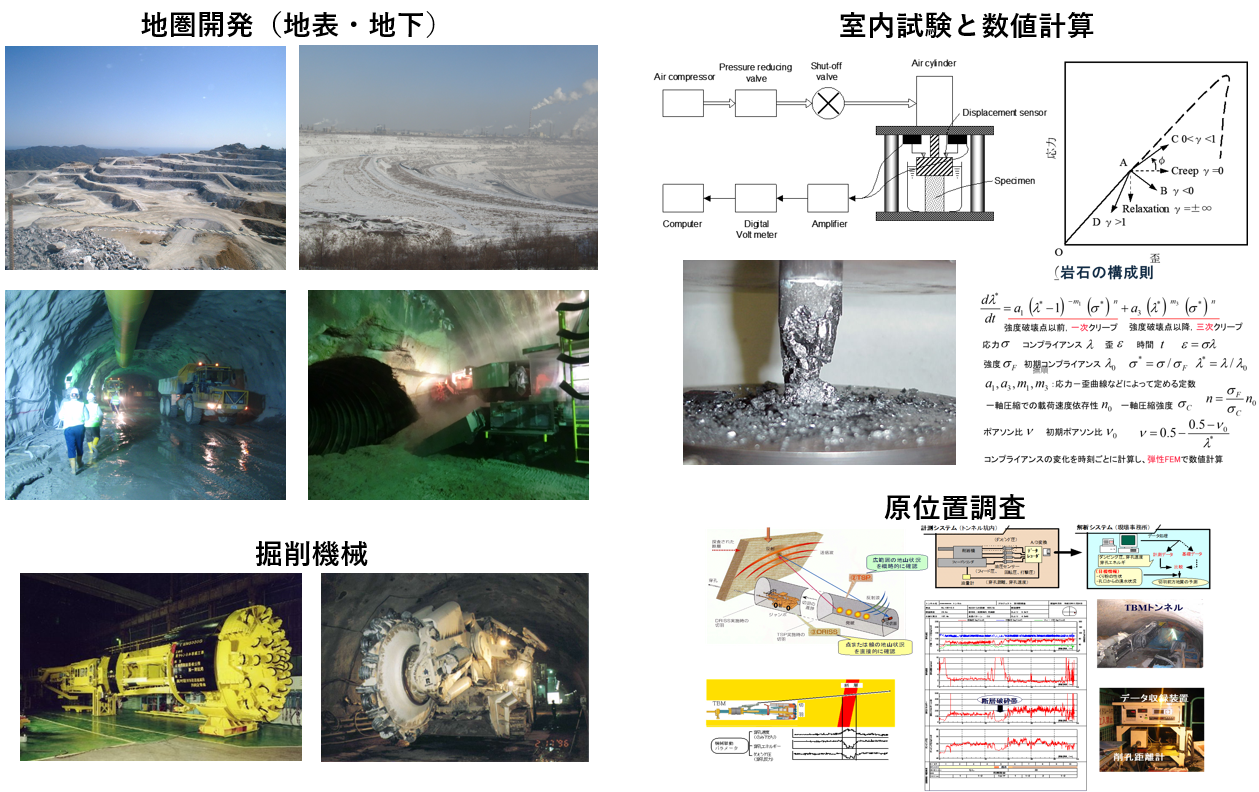

地圏開発技術の向上

羽柴 公博准教授

地上や地下(地圏)は,資源やエネルギーの開発,交通や輸送,備蓄や防災などに広く利用されています.このような地圏開発において,強固な岩盤を効率的に安全に掘削する(壊す)ため,種々の開発機械およびそのシステムの性能向上に関する研究を行っています.また,構造物を構築した後には長期にわたって岩盤を維持する(壊さない)ため,岩盤の物性評価や長期挙動予測に関する研究を行っています.このように岩盤を壊すための研究と壊さないための研究を通して,地圏開発技術の向上を目指しています.

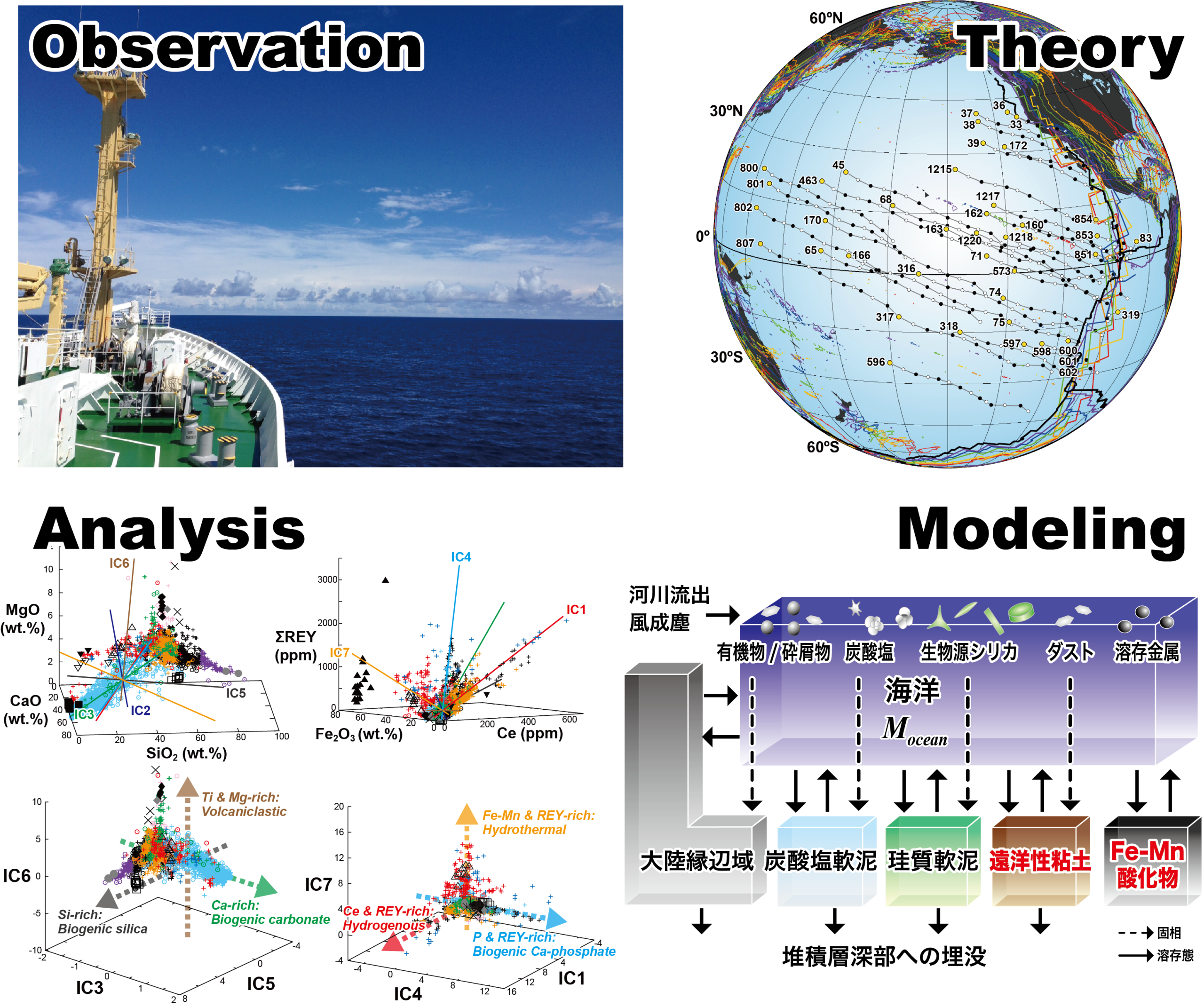

深海フロンティア資源の開発を目指して

安川 和孝准教授

近年、レアメタルを高濃度で含む海底鉱物資源が注目されています。当研究室では、実際に深海底から採取された地質試料を用いて化学分析や実験を行うと共に、多変量統計解析や数理モデリングも組み合わせることで、自然界で有用元素の濃集体が生まれるメカニズムの解明を目指しています。さらに、得られた知見と現在・過去の海洋環境や気候変動の記録を照合することで、広大な海洋に眠るフロンティア資源に対する理論的かつ効率的な探査指針の構築に取り組んでいます。

素材プロセッシングの革新的技術による持続可能な資源循環の実現

ドドビバ ジョルジ准教授

持続可能な社会の構築を目指し、当研究室では素材プロセッシングの革新的な技術の開発を通じて、次世代の循環型社会の実現を目指している。資源の枯渇や環境問題といった現代的課題に対応するため、従来の専門分野の枠組みに依存しない学際的アプローチを採用し、資源リサイクルおよび環境浄化に資する新規プロセス技術の開発を進めている。

NZEに向けた新素材の開発とリサイクル

高橋 淳教授

気候変動の現実社会への影響が顕著となり、NZE2050(2050年までにCO2排出をネットゼロに)のための具体的な行動が急務です。私の研究室ではNZEに最も効果的でありながら未開発な再生可能エネルギーとしての浮体式洋上風車や、それにより得られる電気で動く様々な移動体の電動化に不可欠な超軽量で再生可能な構造体の研究を行っています。具体的には、日本で産み出された超軽量新素材である炭素繊維やそのリサイクル材を使って巨大な新型浮体式洋上風車(https://www.youtube.com/watch?v=UcJ7F-Y-dDw)や空飛ぶ車・ドローンなどのシミュレーション設計・環境負荷評価・経済性評価を行っています。

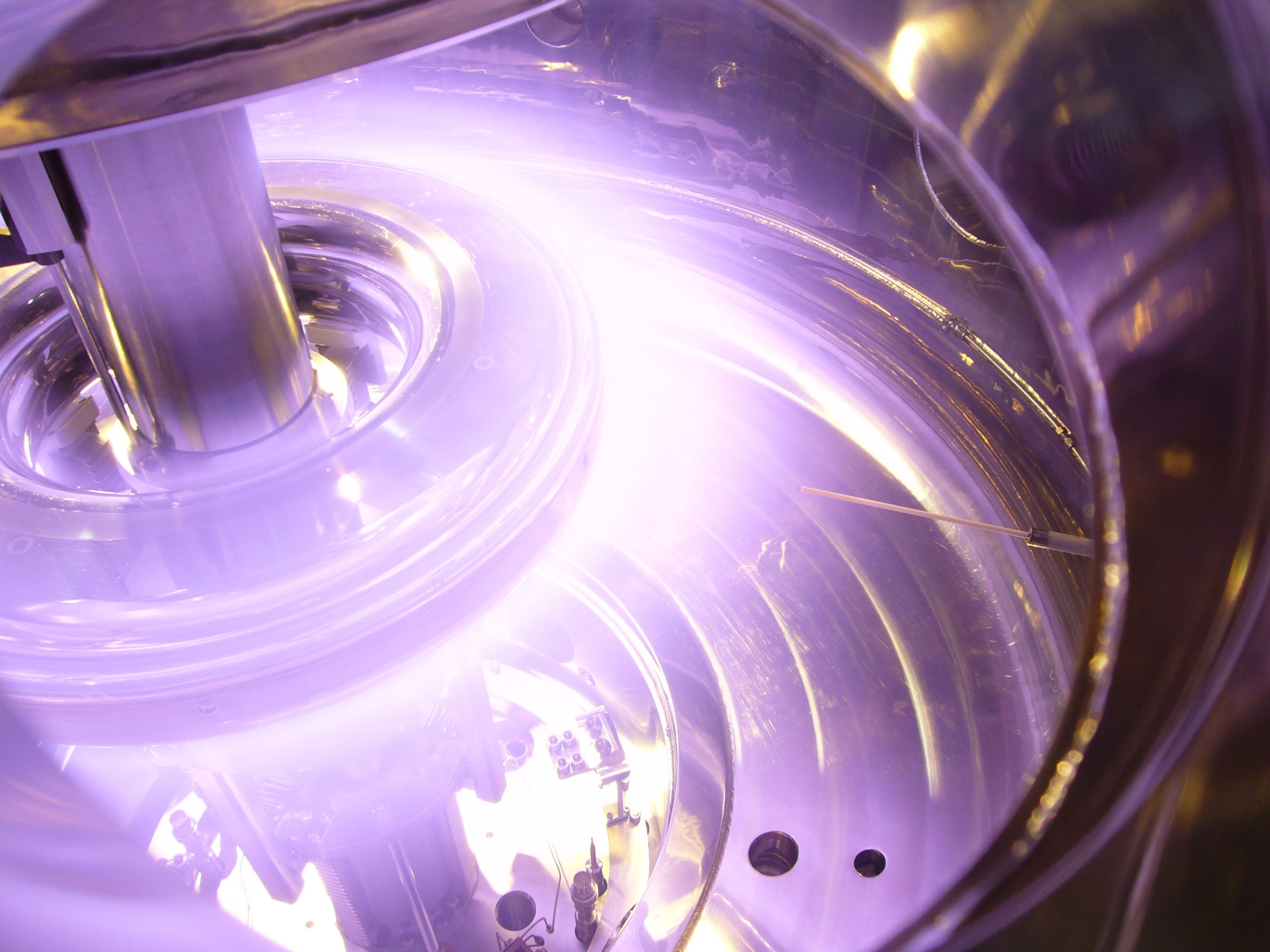

「惑星磁気圏型」先進核融合プラズマ

齋藤 晴彦准教授

惑星磁気圏に類似したダイポール磁場を用いた、核融合プラズマの新たな閉じ込め方式を提案しています。磁気浮上した超伝導コイルを備える実験装置RT-1により、プラズマが自発的に高性能かつ安定な構造を形成する特性を活かし、経済性と環境適合性に優れた次世代核融合炉の概念確立を目指しています。また、ダイポール閉じ込めで得られた知見を応用し、高エネルギー粒子を伴う宇宙プラズマ環境の模擬実験や、反物質プラズマの生成と物性解明といった分野横断的な課題にも取り組んでいます。

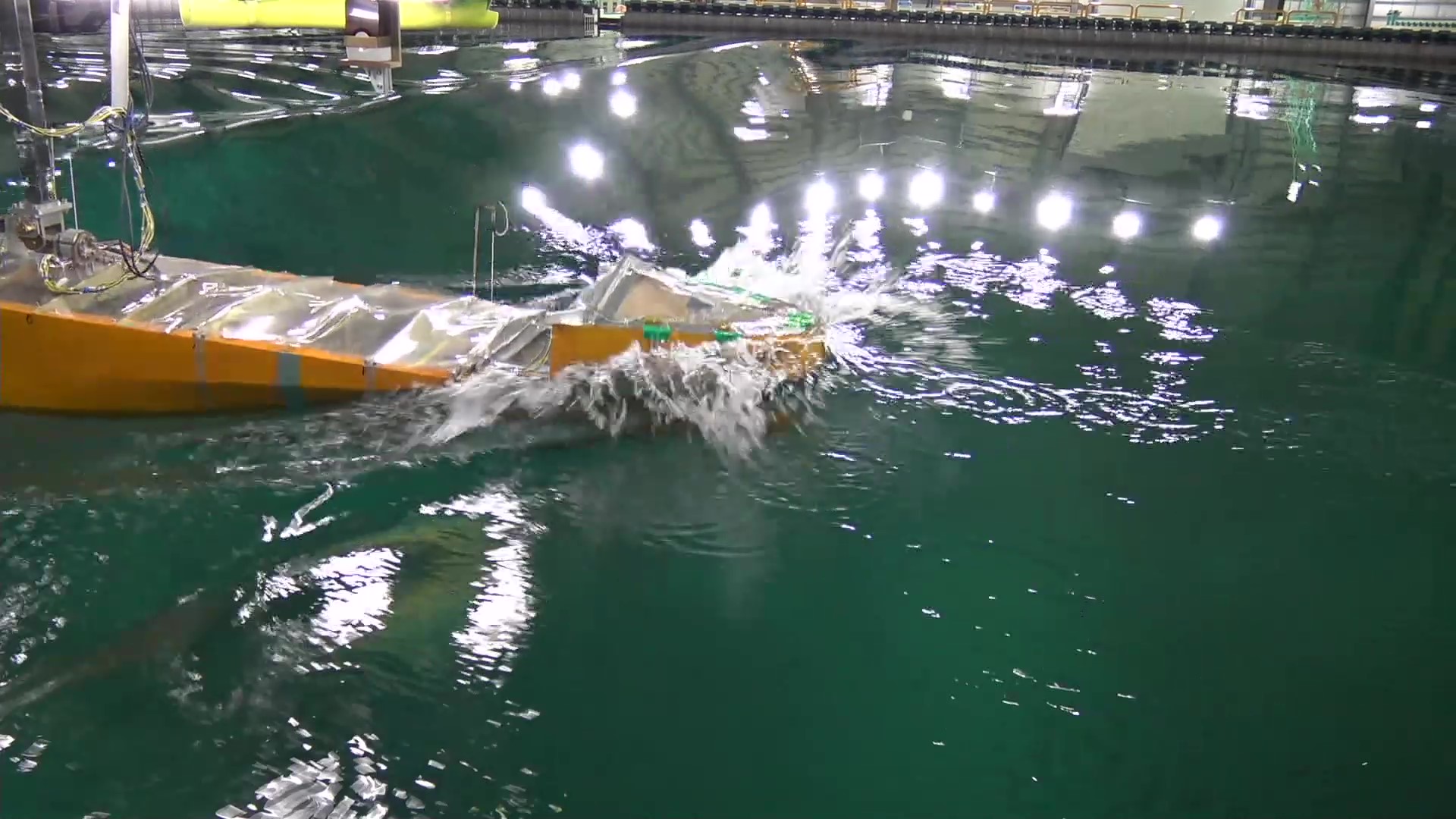

波の探求が導く海上安全の未来

宝谷 英貴講師

日本を取り囲む海洋は、海洋エネルギーや海洋資源など、膨大なポテンシャルを秘めています。今後、日本周辺の海洋の利活用や開発がますます進展する中、その基盤となるのが船舶や海洋構造物などの浮体技術です。波の挙動を理解し制御することが、安全な海洋利用や技術開発の鍵となります。特に、巨大波中の浮体の挙動といった安全性を脅かす現象は極めて複雑で非線形です。大型水槽施設での浮体模型実験などを通じ、このような現象の解明に取り組んでいます。波浪やその中での浮体応答を理解し、解明していくことで、安全な海洋の利活用や開発に貢献していきたいと考えています。

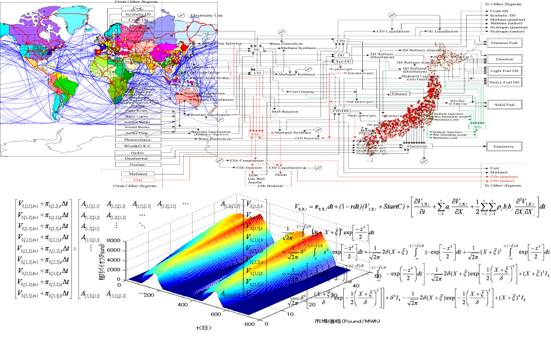

エネルギーシステムの計画、解析、評価を行う

藤井 康正教授

コンピュータを利用したシステム工学における様々な手法を用いて、エネルギーシステムの計画、解析、評価に焦点をあてた研究を行っています。具体的には、コンピュータ上に大規模数理計画問題として構築した世界エネルギー経済モデルを用いて、各種のエネルギー供給技術の導入可能性の評価や、エネルギーセキュリティーの向上策や地球温暖化対策などのエネルギー政策の経済性評価などを試みています。また、ゲーム理論や金融工学、そしてマルチエージェントシミュレーションの手法を用いて、電力市場の制度設計や、エネルギー調達の最適戦略立案などのエネルギーマネージメントの研究も行っています。経済学などの工学以外の学問分野への関心と、異国の遠い将来をも慮る強靭な想像力が必要となります。

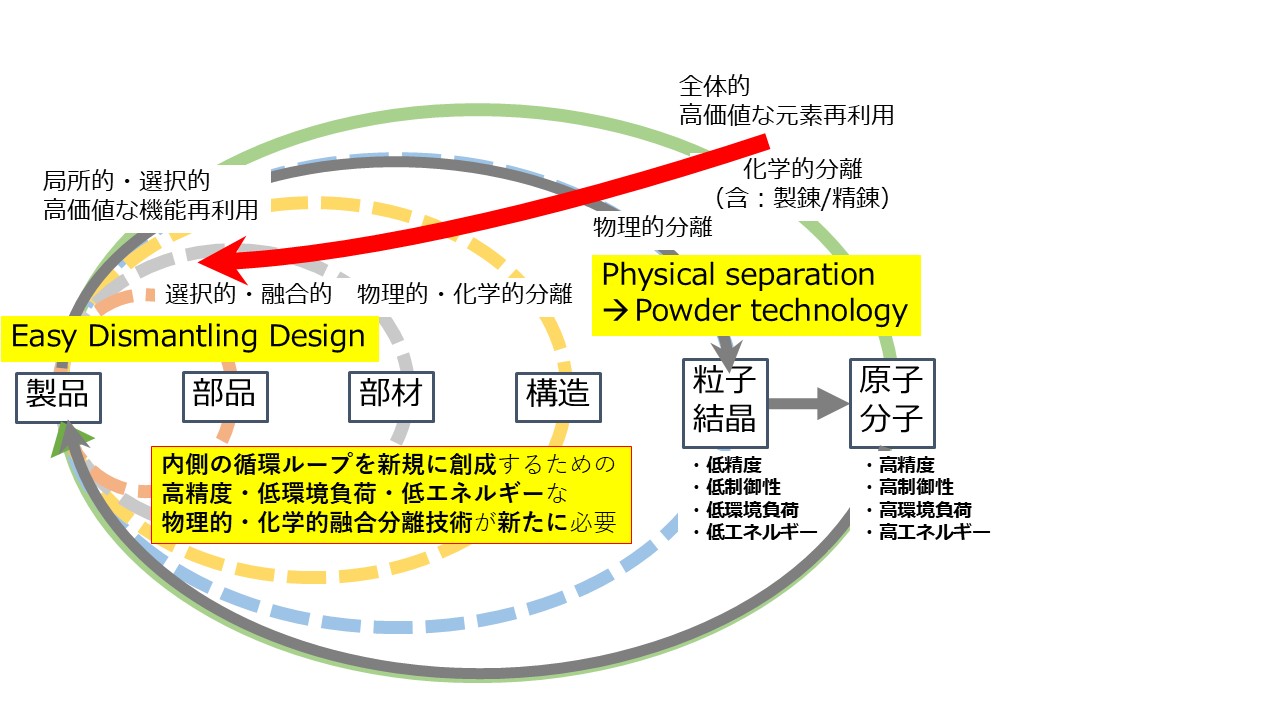

構造と機能を保ったまま分離する革新的資源循環技術

所 千晴教授

循環型社会の実現には、製品や部材を構成要素ごとに「壊さずに」分離・回収する技術が欠かせません。とくにカーボンニュートラル社会の達成には、リチウムイオン電池、太陽光パネル、炭素繊維複合材料など、複雑な機能性材料を高品質のまま再利用可能な形で回収する分離技術が求められています。所研究室では、粒子レベルから部材構造レベルに至るまで、物理、化学、物理化学、数学を統合的に駆使し、“構造と機能を保ったままの分離”を実現するための分離技術開発を進めています。これにより、サーキュラーエコノミーの多重な資源循環ループの創成を目指すとともに、将来的な分離をあらかじめ想定した「易解体デザイン」の設計指針の構築にも取り組んでいます。理論と実験、そして社会実装をつなぐ総合工学としての挑戦が、次世代の資源循環に革新をもたらします。

深部地下環境における

フィールド研究

斉藤 拓巳教授

深部の地下環境は岩石と地下水に満たされた、深海や宇宙と並ぶ、フロンティアと言えます。斉藤研究室では、日本原子力研究開発機構の協力の下、地下数百mの超深部の地下環境をフィールドに、放射性廃棄物処分のためのフィールド研究を展開しています。例えば、レーザーやX線、中性子などをプローブとした最新の分析手法を用いて、地下水中の有害元素の動態を調べたり、地下水や岩石中に含まれる有機物を調査しています。

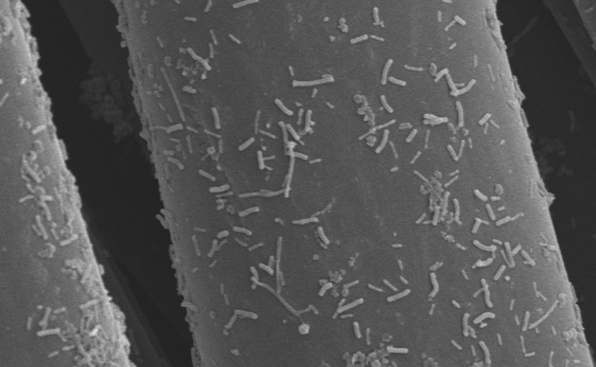

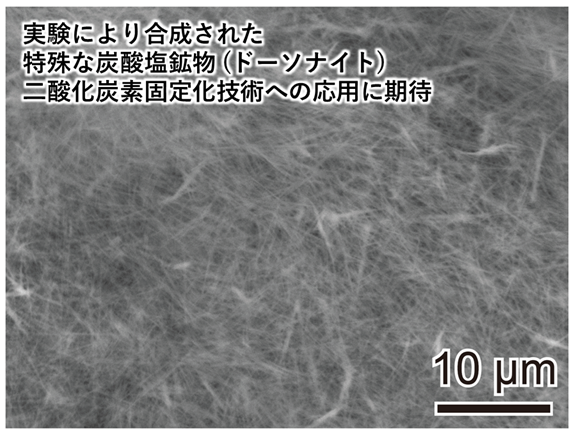

微生物を用いたCO2

変換・技術

小林 肇准教授

バイオカソードによるCO2変換・有効利用の研究を行っています。バイオカソードとは、電気化学的な還元反応の触媒に微生物を利用した電極(カソード)。電極の表面に定着している微生物(画像)が、電極から供される電子を利用し、還元反応による化合物の合成を触媒します。微生物の優れた代謝能により、バイオカソードは電気エネルギーを高い効率で利用し、CO2から有機物(燃料,原料などの有用化合物)を合成します。

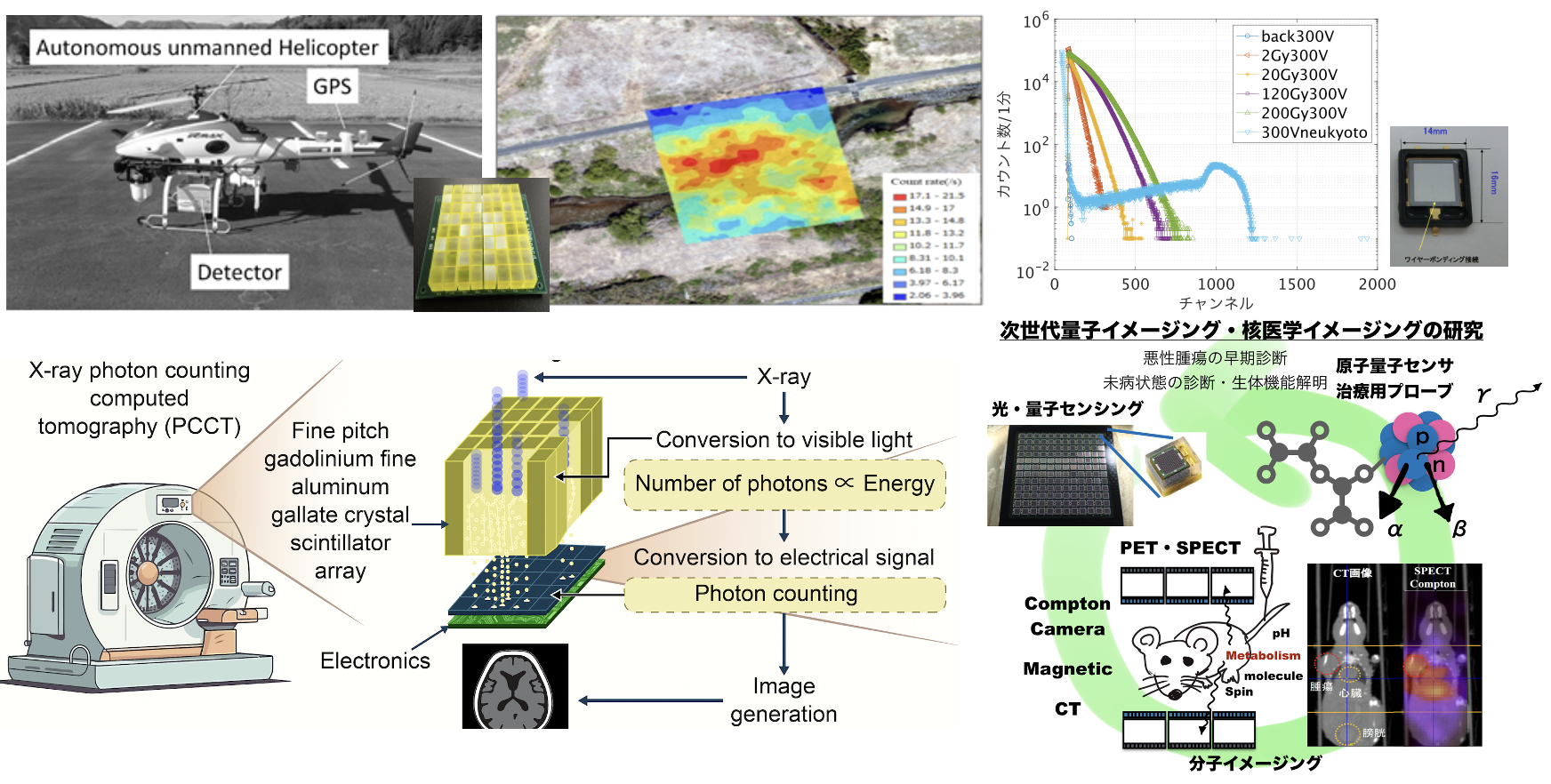

核エネルギー・量子の先端利用

島添 健次准教授

化学エネルギーと比べて遥かに大きなエネルギーを持つ原子核エネルギーをいかに制御し、利用するかは人類の大きな課題です。そのために目に見えないエネルギー量子を可視化・イメージングし、原子核工学・医学物理・診断治療・宇宙環境・資源探索などの新たな分野を生み出すことを目指して研究を行っています。X線の光の粒を精密計測する次世代CT、電子の反物質を用いたPET、RIを用いた診断治療、中性子イメージング、廃炉用ロボット連携センシング、量子もつれ光子、量子ドットなどの研究を、海外大学や研究所、実用化においては企業と連携して研究開発を行っています。

廃棄物から新しい価値を作り出す

高谷 雄太郎准教授

資源循環型社会の早期実現に向けて、我々の研究室では様々な廃棄物を対象として、その適切な処理手法の検討を行っています。リチウムイオン電池や小型家電、太陽光パネルなどは、今後大量の廃棄が生じることが予測されており、ここから再利用可能な資源 (金属や樹脂、ガラスなど) を高精度に分離・回収する必要があります。また、現代社会における最大の廃棄物ともいえる二酸化炭素の処理についても研究を行っています。廃棄物や岩石などを反応剤として、二酸化炭素を固体 (鉱物) として固定化するための基礎検討を進めており、早期の社会実装を目標に手法の改良を進めています。

環境と経済性の調和を目指した地圏開発

福井 勝則教授

資源開発や空間利用のために岩盤を掘削する研究を行っています。地圏の岩盤は場所によって性質が異なるため、開発場所の岩石試験をして物性を把握し、その特性に合わせた掘削方法を選択する必要があります。従来は経済性を重きにおいていましたが、昨今は環境を乱さない開発が重要となります。深海底資源開発では高水圧での掘削となり、宇宙開発では真空で重力も地球と違いますので、それに見合った掘削方法を構築する必要があり、このような極限環境下での研究もおこなっています。

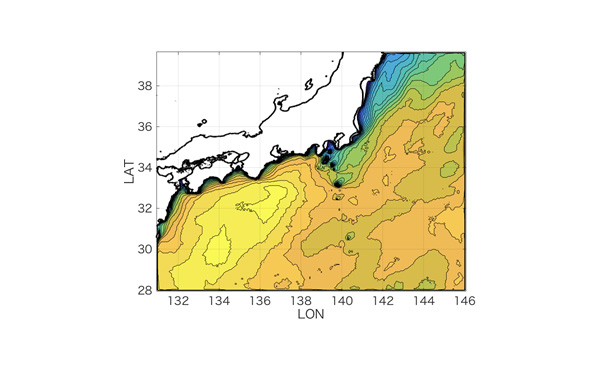

持続可能な海洋開発を担う海洋情報の利活用

小平 翼講師

海洋利用はエネルギー資源の獲得や脱炭素、持続可能な開発における潜在性が高い一方で、風・波浪・海流が混在する複雑な環境場、海域利用の影響の把握が困難です。その為、海を知り、将来予測を行い、迅速かつ的確な意思決定に資する海洋情報を創出することが重要です。海洋の数値モデリングおよび分散型海洋観測による観測情報の増加、そして既存海データ解析を通じて付加価値の高い海洋情報を創出することを主な研究テーマとしています。目標は海洋情報を循環させ、洋上風力発電の導入や北極航路の実現など、持続可能なエネルギー供給や脱炭素に貢献することです。

海洋開発の実現に向けて不規則現象に挑む

和田 良太准教授

海洋開発と陸上開発の最大の違いは波・風・流れといった自然の猛威に晒される環境だと考えています。このため、不規則な自然現象を理解し、システム設計へと繋げる工学的センスが求められます。例えば洋上風力発電を実現する上で、持たせるべき強度の合理的な設計を考えるには、通過する最大の台風に関する確率分布が必要になります。では、許容する破損確率はどの程度か。風車が様々な海域に分散して設置されていたら考え方はどう変わるのか。まだ正解の姿が描かれていない海洋開発を実現するために、海洋分野の知見を土台に極値統計解析、ベイズ推論、深層学習などのデータ科学を駆使して、こうした問題に挑んでいます。

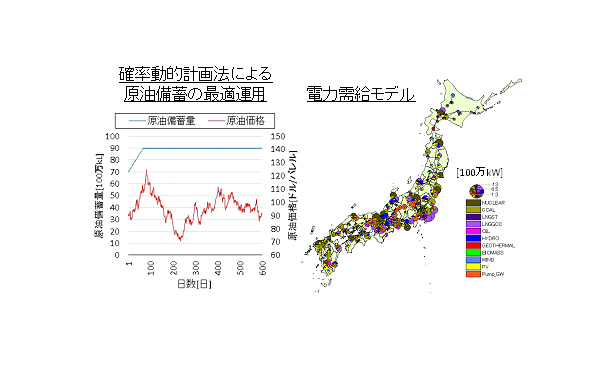

エネルギーセキュリティを考える

小宮山 涼一教授

エネルギー資源の枯渇や供給途絶、太陽光や風力発電の出力変動などのリスクの下で、エネルギーセキュリティの確保は、経済・社会活動を維持する上で重要な課題です。とくに東日本大震災や再エネ大量導入をうけ、その重要性が再認識されています。当研究室では、エネルギー問題の本質を工学的、社会科学的視点から学際的に理解した上で、様々な数理的手法(数理計画法、計量経済分析等)を用いて計算機上にエネルギーモデルを構築し、その数値シミュレーション分析を通じて、エネルギー・環境技術の最適導入戦略や、エネルギー政策の分析に従事しております。

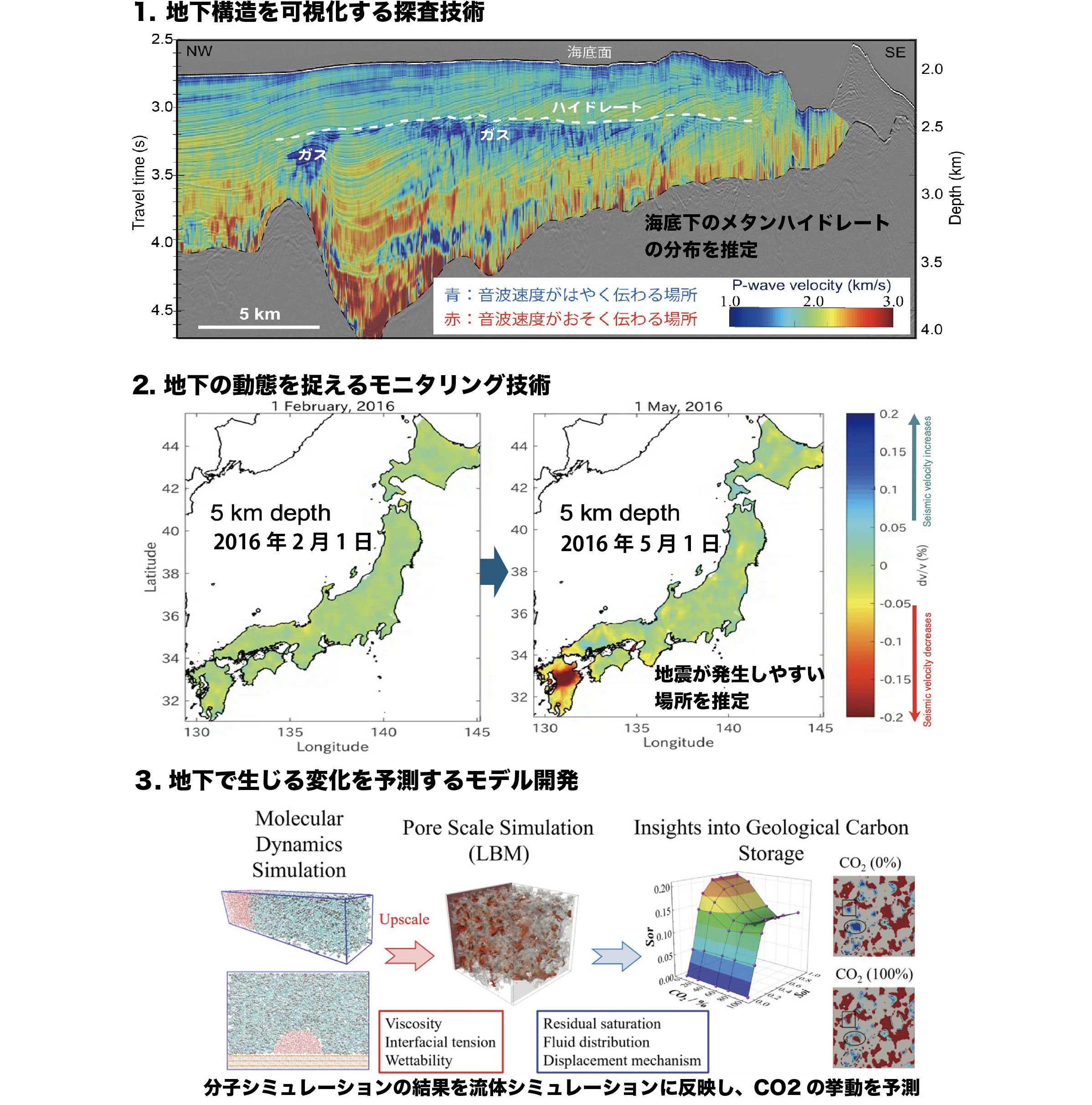

地球や月・惑星の内部構造や動きを捉える

辻 健教授

私たちの研究室では、地球や月・火星などの地下構造を可視化する探査技術と、地下の動態を捉えるモニタリング技術、さらに地下で生じる変化を予測するモデル開発に取り組んでいます。これらの技術は、CO2地中貯留、地熱開発、天然水素の開発など、カーボンニュートラル社会を支えるエネルギー技術に欠かせません。さらに、防災の観点から、地震や火山活動の予測技術開発にも注力しています。近年は、これらの技術は宇宙での資源開発や基地建設にも応用され始めており、当研究室でも宇宙探査機器の開発や、宇宙で取得されたデータの解析にも積極的に取り組んでいます。

学生の声

Aコース(E&E) 環境・エネルギーシステムの在校⽣・卒業⽣にコースを選んだ理由、研究内容をインタビューしました。

- シス創だからこそできる

「環境・エネルギー」 - Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 小手川 鑑

- エネルギー問題や環境問題に対して漠然とした関心を持っていた私は,多岐にわたる分野の研究室があり選択の幅が広いE&E(Aコース)に進学しました.Aコー...

- MORE

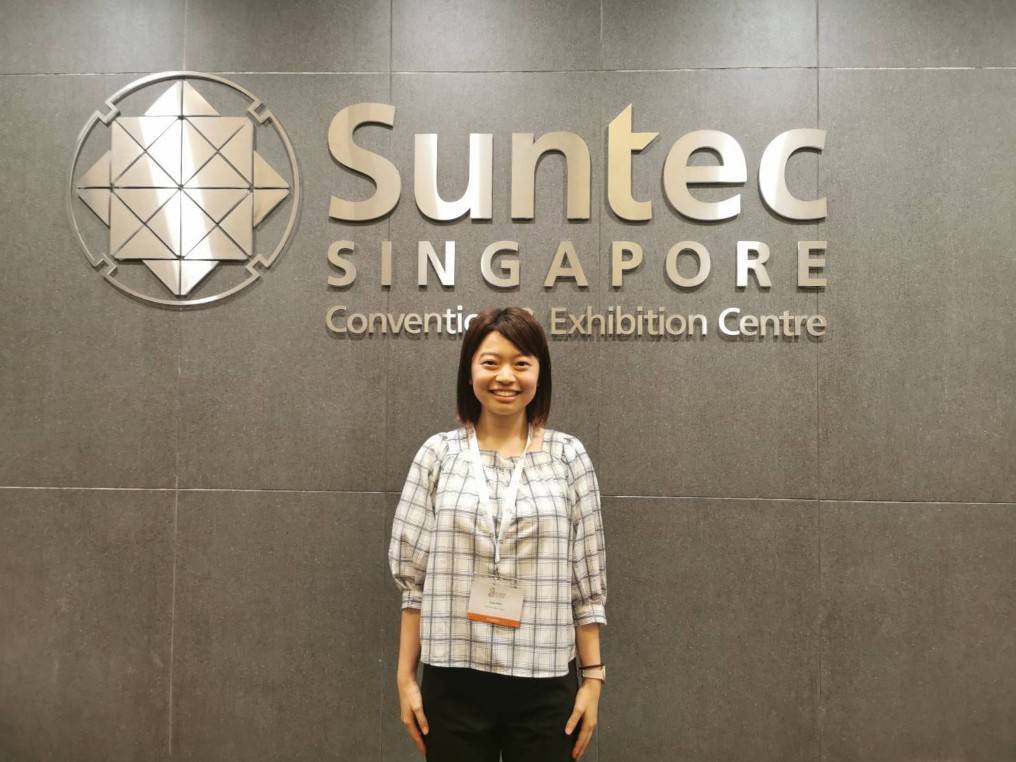

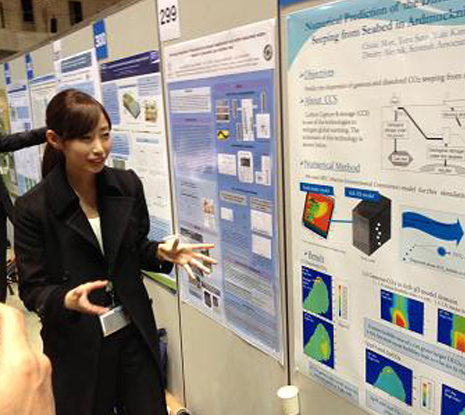

- Aコースを選ぶ3つの鍵

- Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 新井 佑奈

- 私が感じるAコースの魅力を3点紹介します。1点目は、環境・エネルギー問題の重要性と話題性です。解決しなければならない問題で、昨今ニュース等で多く取り上げられ...

- MORE

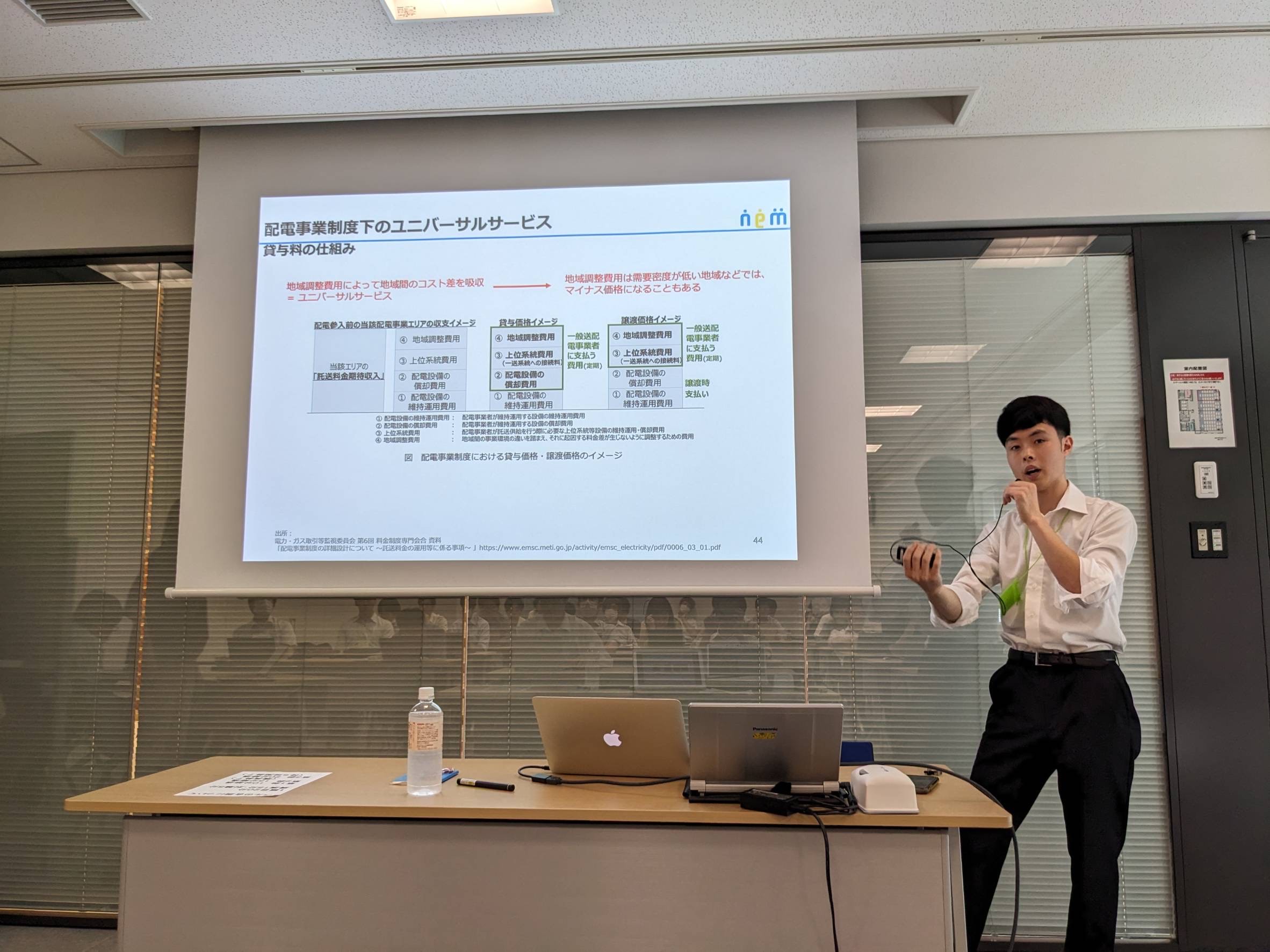

- E&E

社会と技術の交差点 - Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 西倉 寛太

- 私がAコースを選んだのは、技術のことを知りながら社会について語れる人間になりたかったからです。私は東京大学に文系で入学しました。当時の私は、技術の背後にある...

- MORE

- 考え抜く力と

同じ志を持つ人脈 - Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 和田 良太

- 私は2005年3月にシステム創成学科を卒業しました。総合商社でエネルギー事業に従事した後に博士課程に進学し、現在は東京大学大学院新領域創成科学研究科海洋技術...

- MORE

- ここで学んだことを

社会に役立てる - Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 川村 華

- 低炭素の新エネルギーの開発といった技術的なアプローチについて学びたくて、Aコースに進学しました。Aコースは、環境問題に対する幅広い知識とともに技術開発の基礎...

- MORE

- 理論だけではない、

社会に近い学問 - Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 西出 真大

- 環境問題、エネルギー問題といった、人類にとって最も重要と言える課題に挑戦できるという点に魅力を感じてAコースに進学しました。Aコースでは、エネルギー問題や環...

- MORE

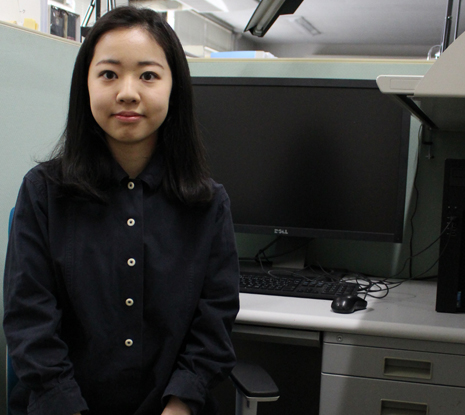

- 多様なキャリアがオプションとなる総合的な知見

- Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 森 千晶

- 環境・エネルギー領域は、広範な分野で、アプローチには様々な方法がありますが、システムとして互いに関連しあう領域を広範囲に学びたいと考えていた私にとって、より...

- MORE

- 物事をシステムと

捉える思考力 - Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 山本 聡一

- システム創成学科は物事をシステムとして捉える学科です。例えば、経済社会をシステムと捉えると、技術は技術として素晴らしいだけでなく、どのような社会を見据えるか...

- MORE

- 将来を決めた

Aコースの授業 - Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 中西 大貴

- 現在、日本製鉄(株)の技術開発本部(研究開発部門)に所属し、鉄鋼材料の研究開発に従事しています。私がAコースに進学したのは、エネルギー分野、特に、再生可能エ...

- MORE

システム創成学科 3つのコース

Aコース(E&E)

環境・エネルギーシステムBコース(SDM)

システムデザイン&マネジメントCコース(PSI)

知能社会システム