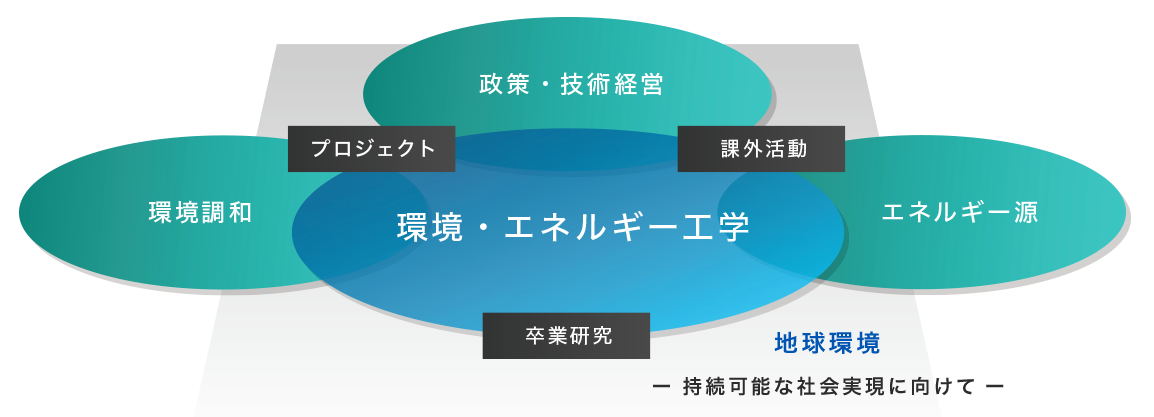

Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム カリキュラム

E&Eコースの学⽣は、地球環境・エネルギーシステムの評価、エネルギー源の開発と利⽤、環境調和型技術の開発などの諸分野での活躍を⽬指して、次の知識・⽅法・能⼒を修得します。

- 環境・エネルギー問題の解決に向けた基礎学理とその実践のための知識

- 地球環境問題、エネルギー・資源の開発、原⼦⼒・核融合・放射線等の先進技術、環境と調和した地圏・⽔圏の利⽤、資源リサイクリング、経済アナリシスなどを専⾨とする教育スタッフによる指導で、すべての背景となる基礎学理を学びつつ、実際の現場に応⽤するための具体的な問題に関する知識と問題解決に必要なスキルを修得

- 1.で修得した基礎学理や知識、スキルを⽤い環境・エネルギー問題を⻑期的かつグローバルな視点から評価・解析でき、住み良い社会を創成する能⼒

- 少⼈数のプロジェクト演習(PBL)を通じて、専⾨基礎能⼒、デザイン能⼒、コミュニケーション能⼒、国際性及びリーダーシップを修得実際の政策担当者の協⼒による講義で、政策策定の⼿法を修得

E&Eコースは、環境関連の他学科と異なり、個別の専⾨教育よりも先に環境・エネルギー領域の幅広い知識を修得した後で、学⽣が興味を持った専⾨分野に将来進路を選択させる⽅式をとっているのが特徴です。

・基礎をしっかり学びながらプロジェクト演習で応⽤能⼒を⾼める

・学⽣の⾃主性を育てる

という新しい教育を⾏っています。

基礎科目

社会と⼯学(21単位)

- システム創成学基礎

- 環境・エネルギー概論

- 社会のための技術、システム創成倫理

- 社会システム⼯学基礎

- 経済学基礎、設計学基礎

- 安全学基礎、⼈⼯物⼯学

- 経済⼯学

数学・情報基礎(16単位)

- 数理⼿法Ⅰ、数理計画と最適化

- 数理演習

- プログラミング基礎

- プログラミング応⽤A

- システム制御⼯学

- 知識と知能

サイエンス及び⼯学基礎(43単位)

- 地球の⾃然環境

地球科学、⽣態学・⽣態⼯学、⽣体・⽣命概論 - 環境・エネルギー⼯学

流体⼒学、材料⼒学、環境問題総論、環境・エネルギー材料科学概論、Heat Transfer、放射線と環境、環境・エネルギー流体⼒学、流体⼒学演習A、⼒学演習、電磁エネルギー基礎、応⽤のための物理、環境・エネルギーの化学、システム⼯学基礎

領域科目

エネルギー源

- 流体エネルギー資源の形成と開発

- マイニングエンジニアリング

- 原⼦⼒エネルギー⼯学

- 核融合プラズマ科学

- 核融合⼯学・炉設計

- Energy Beam Application and Quantum / Relativistic Mechanics

- Nuclear Reactor Engineering

環境調和

- 環境調和論

- プロセシングエンジニアリング

- 地球惑星システム工学

- 地圏開発⼯学概論

- 海中⼯学

- 海洋開発⼯学

環境・エネルギー政策

- 環境政策論

- エネルギー・資源政策論

- 環境システム論

- エネルギー・環境経済システム

- Advanced Environment & Energy

インターンシップ・実習・コミュニケーション・その他プロジェクト(14単位)

夏季インターンシップ(※1)、環境エネルギー研修、原⼦炉・ビーム実習

コミュニケーション技法A1,A2 ※いずれか1つ

海外インターンシップ(※2)、環境・エネルギープロジェクト

※1 夏季インターンシップ

夏季インターンシップは、学⽣の⾃主性を育て視野を広げることを⽬的として、夏季休暇(春季休暇も可)を利⽤した各種社会活動(企業等における実習、海外研修、調査、ボランティア活動等)に履修単位を与えるものです。

学⽣のみなさんは、積極的に受け⼊れ先を探したり、研修・調査などの計画を⽴てて、実際的な技術・専⾨知識の向上、勉学の⽬的意識の⾼揚、⾃⾝の将来の⽅向性などを考えるために役⽴ててください。

対象学年:学部4年⽣(1単位)

実施期間:夏季休業中(春季休暇も可)の1〜4週間(受け⼊れ先等により異なる)

実施要領:5⽉中旬頃までに担当教員が説明会を開催

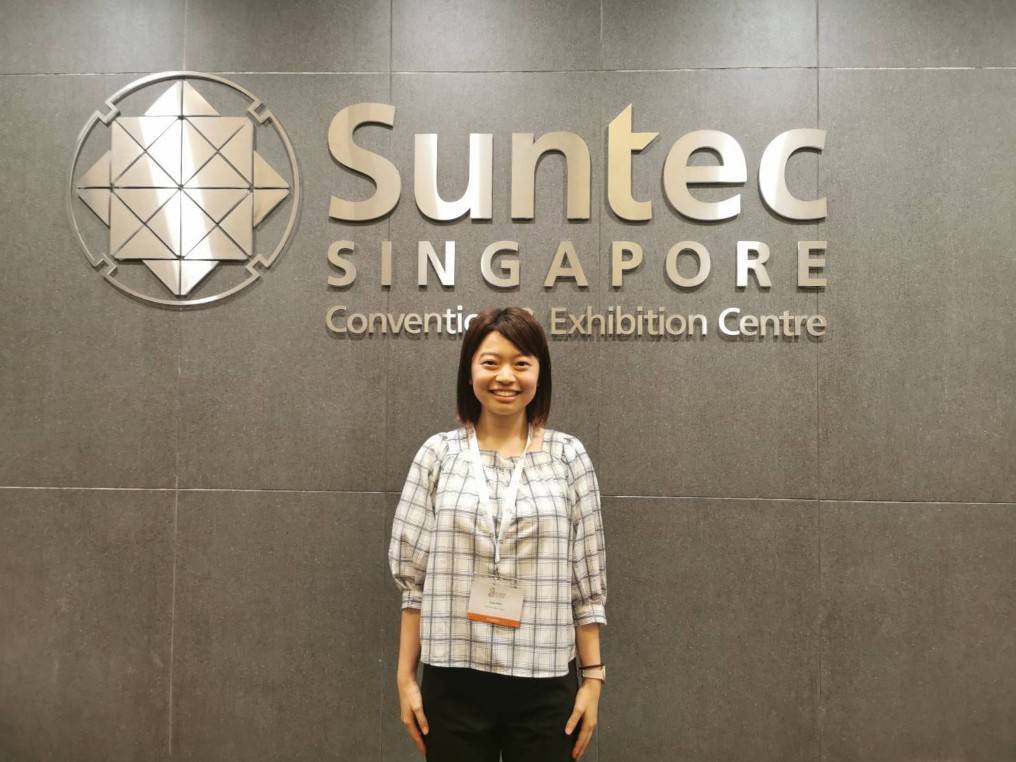

※2 海外インターンシップ

システム創成学科では、3,4年生を対象に海外研修・海外インターンシッププログラムを行っています。海外研修は、学生が主体となり渡航先を決めた上で、大学や企業などを訪問します。海外インターンシップについてはより実践型で、企業、研究期間、大学などで1~2週間のインターンシップを行うものに対して単位を付与しています。他にも、研究室単位での共同研究などの交流を通して、実践的な国際交流を進める場を出来るだけ多く、早くから提供するようにしています。

プロジェクト(20単位)

PBL: Project Based Learning

PBLは、Project-Based Learningの略です。

時代が進み、学問が進化するにつれ、教員側が学⽣に教えたいことがどんどん増えてきました。勢い、意識せぬうちに詰め込み教育になっていたり、⼗分な説明もしないまま、学期にまたがる講義の連続性を学⽣が意識してくれるものと誤解して教育を進めてしまうなど、いささかの弊害が感じられるようになってきました。

PBLは、この反省に基づき、本来の⼯学教育は何かに⽴ち返って実施しているものです。つまり、学⽣に本当に⾝に付けて欲しいものは、「Know Whatではなく、Know How(何を知るかではなく、問題にどう対処するか)」、「問題”解析”能⼒よりも問題”解決”能⼒」であることを前⾯に打ち出し、学⽣主体の演習・ゼミをカリキュラムの柱とし、教員陣はそれを最⼤限サポートすることとして、完全にカリキュラムを再構築しました。

こうしてでき上がっているのがシステム創成学科のカリキュラムであり、主題を環境・エネルギー問題に置いて作ったのがE&Eのカリキュラムです。これは、⼀⽅通⾏に近い講義群を並べるよりも、教員にとってはとても負担の増えることなのですが、⼤学院学⽣の補助を得られるTeaching Assistant制度も最⼤限に活⽤して、新しい時代の本来の⼯学教育という意識と気概と情熱を持って進めております。

具体的には、専⾨教育が始まる2年A1A2から、週1回午後全部を使って、動機付けプロジェクトという調査・⽴案型のプロジェクト科⽬が始まります。3年S1S2以降は、毎学期週2回、午後全部を使ったプロジェクト科⽬があります。内容は、実験・物作り演習・スキルアップ型演習・調査研究型演習(ミニ卒論的)・卒業研究などです。

動機付けプロジェクト 2年A1A2学期(2.5単位)

環境・エネルギー問題を議論し、研究をスタートアップできるようになるための教養は次のように分類できます。

- 資源問題(鉱物・化⽯エネルギーなどの循環論・反応論)

- 地球環境問題(⾃然と⼈間活動からの排出物と地球環境の相互作⽤としてのグローバルな問題その対策技術)

- 地域環境問題(⼈間活動からの排出物と地域環境の問題とその対策としてのリサイクルや環境配慮設計)

- エネルギー問題(再⽣可能エネルギー・新エネルギーの活⽤学)

- エネルギー⼯学(エネルギー源の開発および利⽤)

- 環境マネジメント(環境法規、環境経営・会計、環境配慮設計、ISO14000、LCA)

動機付けプロジェクトでは3班に分かれてそれぞれの分野の⼊⾨的な学習・調査研究を⾏い、 問題意識を向上させます。 各問題に対する様々な理⼯学的な現象解明⽅法や問題解決⽅法を学びます。

基礎プロジェクトA 3年S1S2学期(2.5単位)

数学及び物理演習により、⼯学に必要な基礎的な知識を再確認すると共に、⼀般的な応⽤物理実験と、環境とエネルギーに関する実験演習を少⼈数単位で⾏うことにより、実際にものに触れ、直感⼒を養うとともに、思考分析能⼒を⾝につけることを⽬的とします。またレポート作成技術を習得することも重要なテーマとしています。

応用プロジェクトA 3年A1A2学期(2.5単位)

応用プロジェクトは3年A1A2学期の必修科目です。

「エネルギー源の開発と利用」,「環境調和型技術の開発」,「環境・エネルギーシステム評価」などのテーマから課題を選択します。グループワークを通して実験・物作り・調査などに取り組む、学⽣主体の課題解決型学習を実施しています。

領域プロジェクト1A 4年S1学期(2.5単位)

領域プロジェクトは、4年S1S2の学⽣の必修科⽬です。

環境・エネルギー分野の研究に触れるとともに、教員による個別指導を受けることで向学⼼を促し、卒論研究で要求される論⽂の書き⽅、期限付き報告書のまとめ⽅、発表の仕⽅、討論の仕⽅などを練習します。環境・エネルギー問題に関する知識と解決能⼒を学部段階で⾝に付け、新産業分野を切り開く、または科学ジャーナリストなどで活躍するための素養を⾝に付けることを⽬標にしています。

卒業研究 4年S2A1A2学期(10単位)

4年S1S2に実施される領域プロジェクトの後半から卒業研究を開始します。実施テーマは新年度初頭に各教員から提⽰され、受講学⽣は希望に応じてテーマを1つ選択します。各テーマを選択した学⽣は指導教員の研究室において研究活動を⾏います。

講義の詳細

講義の詳細はUTAS(学務システム)または東京⼤学授業カタログをご覧ください。

UTAS(学務システム)東京大学授業カタログ

※UTASの利⽤には組織アカウント(ユーザー名/パスワード)が必要です。

※東京⼤学授業カタログは「検索対象を絞り込む」の検索欄で検索したい講義名を⼊⼒して検索してください。

学生の声

Aコース(E&E) 環境・エネルギーシステムの在校⽣・卒業⽣にコースを選んだ理由、研究内容をインタビューしました。

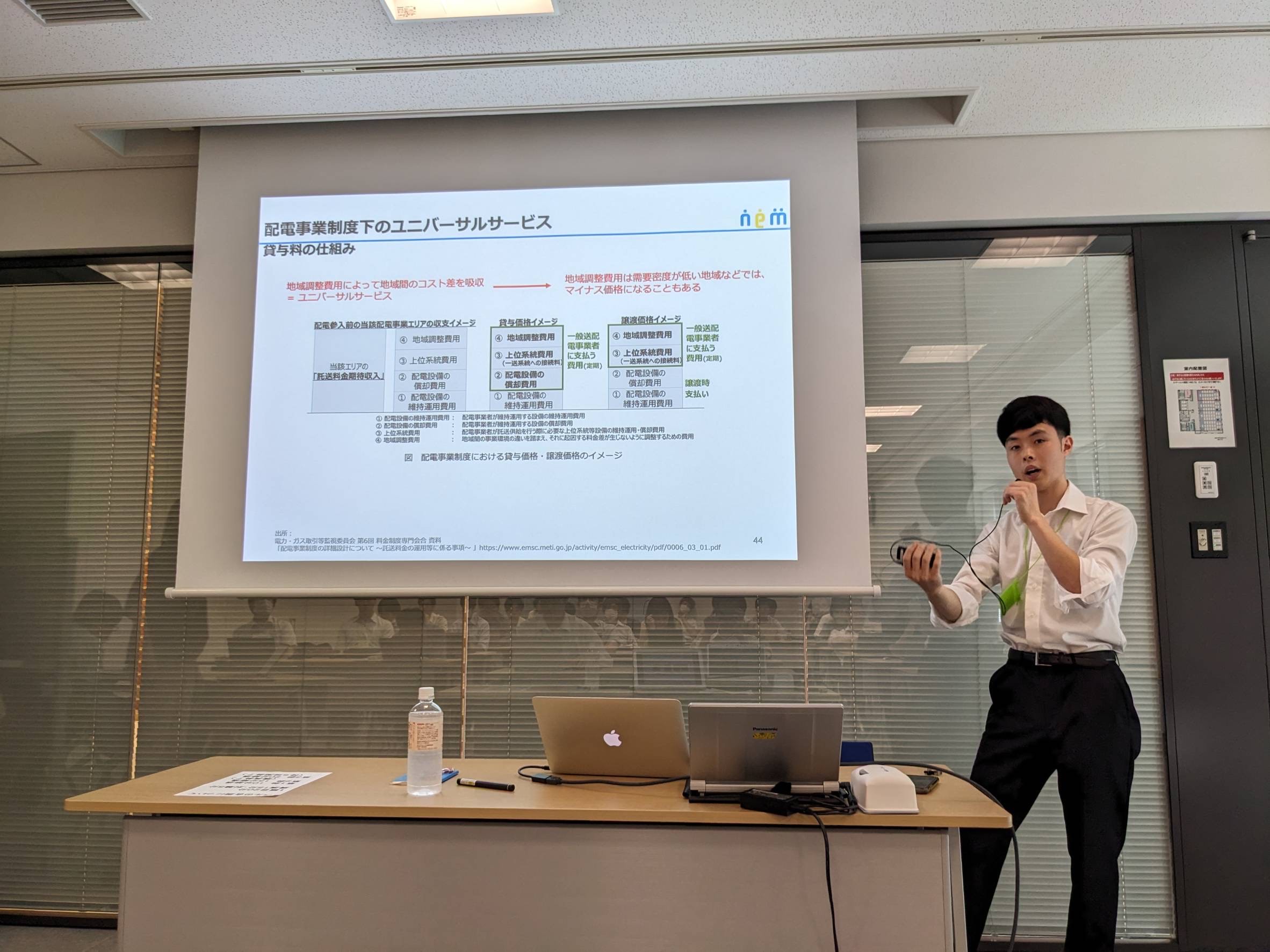

- シス創だからこそできる

「環境・エネルギー」 - Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 小手川 鑑

- エネルギー問題や環境問題に対して漠然とした関心を持っていた私は,多岐にわたる分野の研究室があり選択の幅が広いE&E(Aコース)に進学しました.Aコー...

- MORE

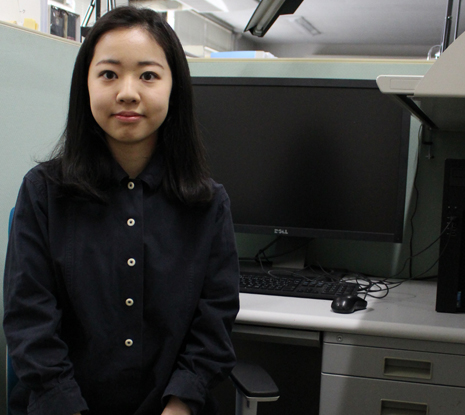

- Aコースを選ぶ3つの鍵

- Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 新井 佑奈

- 私が感じるAコースの魅力を3点紹介します。1点目は、環境・エネルギー問題の重要性と話題性です。解決しなければならない問題で、昨今ニュース等で多く取り上げられ...

- MORE

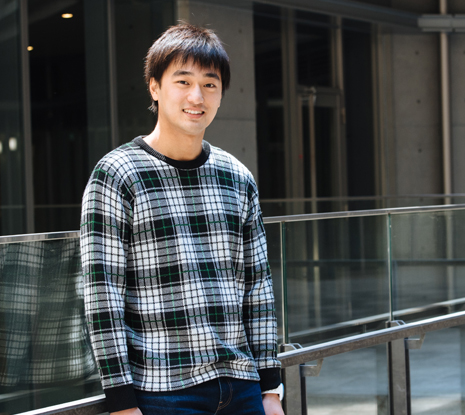

- E&E

社会と技術の交差点 - Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 西倉 寛太

- 私がAコースを選んだのは、技術のことを知りながら社会について語れる人間になりたかったからです。私は東京大学に文系で入学しました。当時の私は、技術の背後にある...

- MORE

- 考え抜く力と

同じ志を持つ人脈 - Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 和田 良太

- 私は2005年3月にシステム創成学科を卒業しました。総合商社でエネルギー事業に従事した後に博士課程に進学し、現在は東京大学大学院新領域創成科学研究科海洋技術...

- MORE

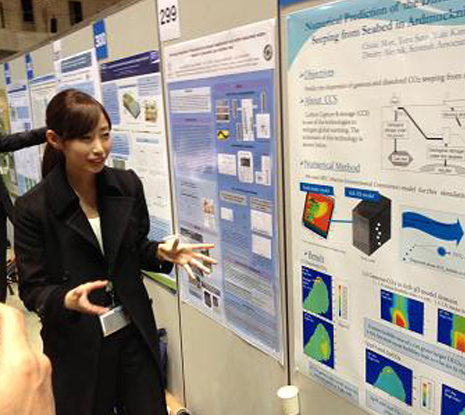

- ここで学んだことを

社会に役立てる - Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 川村 華

- 低炭素の新エネルギーの開発といった技術的なアプローチについて学びたくて、Aコースに進学しました。Aコースは、環境問題に対する幅広い知識とともに技術開発の基礎...

- MORE

- 理論だけではない、

社会に近い学問 - Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 西出 真大

- 環境問題、エネルギー問題といった、人類にとって最も重要と言える課題に挑戦できるという点に魅力を感じてAコースに進学しました。Aコースでは、エネルギー問題や環...

- MORE

- 多様なキャリアがオプションとなる総合的な知見

- Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 森 千晶

- 環境・エネルギー領域は、広範な分野で、アプローチには様々な方法がありますが、システムとして互いに関連しあう領域を広範囲に学びたいと考えていた私にとって、より...

- MORE

- 物事をシステムと

捉える思考力 - Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 山本 聡一

- システム創成学科は物事をシステムとして捉える学科です。例えば、経済社会をシステムと捉えると、技術は技術として素晴らしいだけでなく、どのような社会を見据えるか...

- MORE

- 将来を決めた

Aコースの授業 - Aコース(E&E)環境・エネルギーシステム 中西 大貴

- 現在、日本製鉄(株)の技術開発本部(研究開発部門)に所属し、鉄鋼材料の研究開発に従事しています。私がAコースに進学したのは、エネルギー分野、特に、再生可能エ...

- MORE

システム創成学科 3つのコース

Aコース(E&E)

環境・エネルギーシステムBコース(SDM)

システムデザイン&マネジメントCコース(PSI)

知能社会システム